De Bretesche de Saint-Maur, Procureur-général, à son Excellence, Monsieur le Comte Martin du Nord, Garde des Sceaux,

Alger, le 15 mai 1842,

Monsieur le Ministre,

Ci-joint le rapport requis par Sa Majesté sur l’Application des Ordonnances concernant les Affaires judiciaires dans les Territoires de l’ancienne Régence d’Alger. Je ne peux m’empêcher d’insister auprès de votre Excellence pour appuyer auprès de Sa Majesté l’Intérêt que nous aurions à voir appliquée sa prime recommandation avec la plus grande diligence, laquelle donnera plus de crédit à la Suprématie des Lois françaises. Une organisation régulière de la Justice est le premier besoin de ce pays et il me paraît impossible de retarder les améliorations attendues.

Les Orientaux, quelque ignorants qu’on les suppose, sont plus frappés de l’Exécution de la Justice que de son fondement même et l’incident relaté dans ma dernière missive a sans nul doute produit sur les esprits l’effet inverse à celui recherché.

Le but que le Gouvernement se doit de proposer est d’arriver le plus tôt possible à l’établissement complet de l’Ordre judiciaire selon les Principes qui ont présidé à leur institution dans le Royaume. Ce système a été repoussé parce que les passions et les erreurs des hommes rendent souvent difficile l’application des vérités les plus évidentes ; mais le temps marche et j’ai la conviction qu’il fera promptement Justice de toutes les aberrations qui compliquent depuis si longtemps les affaires du territoire.

Doter Alger d’un immeuble propre à accueillir dignement les visiteurs les plus prestigieux avait été envisagé dès les premières années de la conquête. Cependant, ce projet se heurtait à de telles difficultés architecturales et financières qu’on s’était longtemps contenté d’en défroisser le costume de papier ; et lorsqu’on avait ébauché des solutions aux problèmes techniques ou urbanistiques, il avait de toutes façons fallu convenir que de visiteurs prestigieux, il n’y en aurait point.

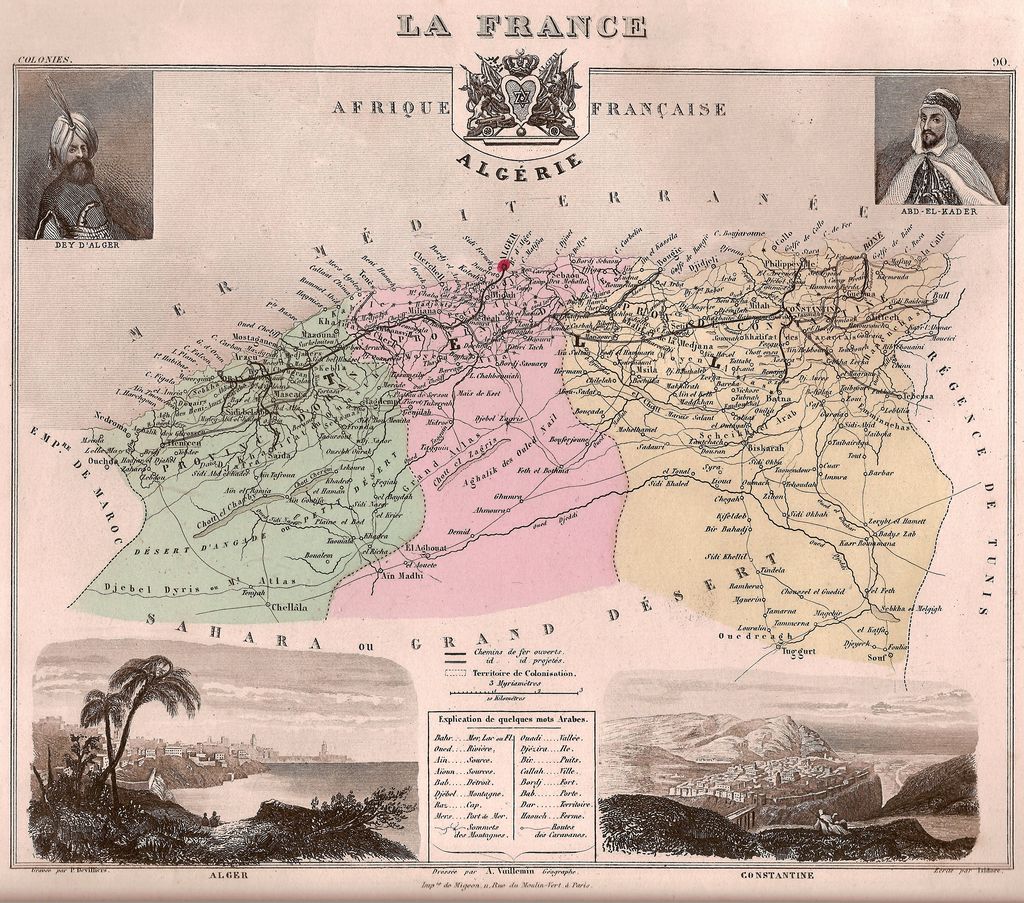

Certes, depuis le début de l’invasion, presque quotidiennement, le port d’Alger avait vu débarquer de petits groupes de civils, mais en nombre beaucoup moins important que les soldats du corps d’occupation. On distinguait dans cette masse trois catégories principales. La première était formée de la troupe des gagne-petit et des cantinières qui accompagnait d’ordinaire les régiments en campagne. Tantôt riz-pain-sel, tantôt bouche à nourrir, ces soldats en civil partageaient le sort de l’armée et cantonnaient dans son immédiat entourage, couchant sur la paille. En second était arrivée un conglomérat d’aventuriers et de crève-la-faim, en quête d’une occasion de fuir la misère et la surpopulation. C’étaient en majorité des Minorquins, mais aussi des Maltais et des Italiens, naviguant entre commerce de survie et contrebande, à la manière des premiers Vikings. Munis de pioches et de pelles, ces prolétaires en rupture de nation avaient servi de supplétifs au génie militaire. Dociles, ils avaient rasé ce qu’on leur commandait de raser pour y planter des casernes et des bastions, dessiner les grands axes et repousser les indigènes hors du périmètre civilisé. Cette valetaille se nourrissait à la cloche de bois, dormait sur les chantiers et parlait une lingua franca aux consonances latines, il n’était pas rentable de lui construire des hôtels. Enfin, la troisième catégorie de gens, la moins fournie, était composée des colons français. Ils étaient voués à l’expérimentation agricole. Descendus du bateau, ils partaient poursuivre leur chimère sitôt qu’ils le pouvaient, là où l’administration leur indiquait des terres à mettre en culture. Rendus à leur destination, ils y tomberaient comme des mouches, mourant des fièvres, de misère, de désillusion. Il n’y avait pas là non plus le moindre espoir de clientèle.

Les choses n’avaient véritablement commencé à changer que vers 1840. À ce moment, il apparut évident que la France n’abandonnerait pas sa conquête. Le nom de Maurétanie fut définitivement abandonné au profit de celui d’Algérie. Les infrastructures administratives se mirent en place, les campagnes militaires se multiplièrent, enfin l’arrière-pays fut mis en coupe réglée. Les grands négociants de la métropole en furent rassérénés.

Parmi ceux-ci, les commerçants marseillais avaient joué un rôle prépondérant. On peut même dire qu’ils avaient accompagné l’entreprise de bout en bout, puisqu’ils avaient fourni quelques-uns des prétextes à l’invasion, l’avaient aidée et avaient été parmi les premiers à en tirer profit.

Ils assuraient déjà la fructueuse liaison maritime entre les ports provençaux et ceux de la colonie mais excédés par la mainmise des militaires, les affairistes pesaient de toute leur influence auprès des autorités pour que le pouvoir échût enfin aux civils.

C’est donc tout naturellement l’un de ces négociants marseillais, nommé Joseph Tasson-Lavergne, qui prit l’initiative de la construction du Grand Hôtel de France. Les éléments de sa correspondance nous révèlent une première lettre à son associé parisien datant de l’automne 1845, ce qui nous permet d’avancer que le projet a dû voir le jour dans le courant de cette année-là.

Dans cette lettre, conservée aux Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Joseph Tasson-Lavergne informe son associé qu’il lui revient d’Alger que l’armée française se dispose (enfin !) à céder à l’administration civile toute une série de bâtiments, propriétés et terrains qu’elle gérait jusqu’alors. Il lui indique que parmi tous ces terrains, un seul lui semble digne de leur projet : une propriété donnant directement sur la Place d’Armes, vaste espace encombré de gravats situé entre la future ville européenne et ce qu’il restait de la basse Casbah. L’espace en question était précédemment occupé par une mosquée, très belle, très renommée et très détruite par le génie français, qui l’avait pulvérisée on ne sait trop pourquoi (sans doute faut-il en convenir pour le plaisir du badaboum). Le marchand y voit une bonne affaire car l’endroit est depuis frappé d’une sorte de malédiction et personne ne sait qu’en faire ; c’est donc l’occasion d’acquérir à un bon prix un bien avantageux.

(La suite de la lettre est une pittoresque collection de recommandations, qui vont de la manière de se montrer intéressé mais pas trop à l’arrosage discret de qui de droit, sans oublier les courbettes et les nécessités des entretiens en aparté. Au vu de la déliquescence des valeurs morales qui frappait alors les élites françaises et les institutions de la monarchie louis-philippienne, rien qui étonne le lecteur contemporain.)

Toujours est-il qu’un an plus tard, la Société Marseillaise du Levant et des Colonies devint propriétaire du terrain convoité. L’acte de vente est daté du 2 décembre 1846 et signé de la main du marchand. Il y est précisé que le soin du nettoiement de la place revient à l’acquéreur, la propriété étant vendue en l’état. Entre-temps, sûr de son coup ou soucieux de séduire ses interlocuteurs, Tasson-Lavergne avait pris soin de faire dessiner les plans du futur établissement et de commencer lesdits travaux de déblayage.

C’est sans doute pour superviser l’avancement de ces travaux que Tasson-Lavergne embarqua pour Alger le 15 mai 1847.

Ce matin-là, il était sorti de son hôtel de maître sis rue du Baignoir. Alger nous voilà ! le marchand était plein d’espérance et marchait d’un pas allègre. Bonhomme, il avait jeté quelques pièces à la foule d’enfants braillards et obséquieux qui lui faisaient escorte (quelques-unes choient à terre, on se précipite, une petite fille manque d’être écrasée dans la presse, le seigneur continue son chemin) et, bouffi d’orgueil et d’importance, avait pris pied sur le Pharamond, le luxueux vapeur qui était la fierté de sa flotte, pour une traversée de trois jours et deux nuits, entre Marseille et Alger.

Au sortir du port, il avait comme promis agité du mouchoir dans le soleil noyant et, ceci fait, était descendu dans sa cabine pour y consulter ses plans.

Il régnait dans la cabine un tintamarre infernal. Les puissants moteurs à vapeur rendaient un bruit de tonnerre, sans compter que cette machinerie dantesque soumettait le navire à toutes les contraintes ; celui-ci craquait de toutes parts, semblait se soulever dans une ultime expiration, retombait sur les flots, tanguait de droite à gauche, repartait, puis s’essoufflait à nouveau. Tasson-Lavergne, qui n’avait jamais jamais navigué, s’en trouva fort surpris et effrayé. Il voulut s’en ouvrir au capitaine mais lorsqu’il eut escaladé les marches menant au pont, il faillit dix fois perdre son équilibre. Quand le maître d’équipage vint s’enquérir de son confort, il n’eut que le courage de faire mander un valet, au motif qu’il n’avait pas assez de lumière dans sa cabine ; on lui vit venir un matelot dans le quart d’heure.

Dans l’intervalle, Tasson-Lavergne avait tiré un énorme maroquin de ses malles et s’était installé à la table d’acajou, farfouillant dans la liasse. Lorsque le matelot, planté comme un palmier ondulant sous le vent du large, avait commencé de lui tenir correctement la chandelle, Tasson-Lavergne l’avait pris à témoin.

« Voyez-vous ça, lui disait-il, voyez-vous ça ! Ah, quel manque de goût… Toutes ces places d’armes sont les mêmes ! Regardez, Bône, Oran, Philippeville bientôt, c’est partout la même chose. Ah oui, Oran est le pire, sans doute, voyez ce bâtiment. Mais voyez, nom d’une courge ! poursuivait-il en brandissant un grand plan, que voyez-vous ? (L’autre ne pipait mot.) Eh bien je vais vous le dire, moi, ce que vous voyez, vous voyez de l’architecture de bas-étage. Regardez cet hôtel de ville, mais sommes-nous en France ou au Mexique ? Ah, ces espagnolades me navrent. Il va s’agir de faire autre chose, quelque chose de vraiment français! Et à quoi reconnaît-on un Français, enfin, je veux dire un bâtiment français, je vous le demande ? »

Le domestique le regarda avec des yeux ronds.

« Euh, mais je ne sais pas, moi m’sieu…, balbutia-t-il.

Ah, il ne sait pas, il ne sait pas ! Tout s’explique ! D’où venez-vous, monsieur?

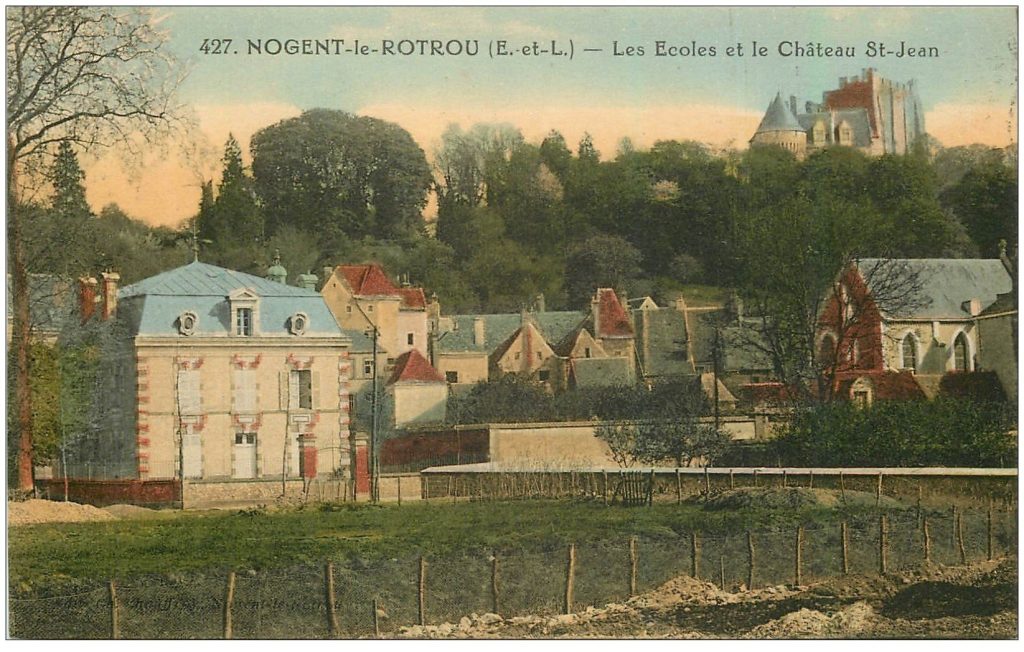

– De Nogent-le-Rotrou…

– Comment dites-vous ? Nogent comment ?

– Nogent-le-Rotrou, dans le Perche…

– Jamais entendu parler… Et c’est en France ? Bien, cela ne change rien à notre affaire… Et qu’y puis-je si l’on ne vous éleva point aux hauteurs des beaux-arts ? Ah, du français, de l’art français, monsieur, des lignes droites, de l’épure, de la cohérence. Car la beauté est dans l’ordonnance, la symétrie, le respect de la perspective ! C’est ça, la France ! »

À ces mots, le domestique fatigué de la tirade se redressa un peu, ce que Tasson-Lavergne prit pour un garde-à-vous qui appelait une leçon. Et ainsi, durant près d’une heure, le marchand marseillais dressa au photophore le plan de son futur établissement.

De plus en plus exalté, Tasson-Lavergne brandissait les esquisses d’un bâtiment de style néoclassique, disposé légèrement en hauteur, comme posé sur une estrade. En réalité, c’était assez comique de le voir s’emballer, entre ses grands gestes amples et les brusques retours à ses feuillets, qu’il clouait à son petit bureau d’un index décidé.

Autant déstabilisé par les mouvements du bateau que ceux de son client, le matelot, qui faisait ce qu’il pouvait pour l’accompagner dans son enthousiasme, se pencha à son tour sur les plans du bâtiment. Il lui fallait bien ça pour y comprendre quelque chose.

L’entrée, accessible par un escalier de travertin blanc, était agrémentée d’un porche tétrastyle de style dorique, « assez vaste pour y caser toute une musique militaire », orné d’un fronton triangulaire « dont l’ornement rappellera, à la façon de la colonne trajane, les grandes heures de la conquête ».

À l’arrière de cette majestueuse protubérance, le corps du bâtiment se perçait sur toute la façade de longues portes-fenêtres aux croisillons blancs. Puis (feuillet suivant) s’ouvrait sur un spacieux vestibule aux carrelages en damier, par une grande porte à carreaux de verres à double battant.

Le matelot ne le savait pas mais rien de très original : du pur-jus néoclassique – de quoi faire le désespoir d’un amateur de courbes, de couleurs, de fantaisie enfin. Un bon architecte ne se devant pas d’être original ou créatif, celui-ci s’était contenté de dessiner ce qu’on lui avait commandé : un bâtiment bas du front, tout de pierre et de stuc, gris comme la pluie sur du pavé noir ; il n’y avait rien là des audaces gourmandes du Baroque ou des élévations harmonieuses de l’Art Déco, c’était moche en somme.

Tasson-Lavergne ne le voyait pas non plus. De surcroît, il ne s’intéressait à aucune des notices techniques qui agrémentaient les dessins. Il semblait emporté, projeté lui-même dans le vestibule du Grand Hôtel de France, dont il prononçait le nom avec une affectation de héraut. « Au bout, le grand escalier montera vers les chambres ; à droite, ce sera l’espace réservé au grand café et au fumoir ; à gauche, la salle de restaurant et la cuisine. Avec cela, deux étages – et la possibilité d’en adjoindre un supplémentaire quand le besoin s’en fera sentir -: le premier pour la clientèle, qui disposera là de tout le confort moderne, avec un lavabo privatif et un balcon lumineux ouvert sur la place dans chaque chambre, le second pour le personnel. »

Puis, comme s’il avait lui-même escaladé les marches du bâtiment, le bedonnant commanditaire s’arrêta essoufflé.

« Vous conviendrez qu’il s’agit là d’une entreprise propre à rehausser le prestige de notre beau pays, n’est ce pas ? Je gage qu’on en parlera jusqu’à Norent, euh, Norent, comment disiez-vous encore ?

– Nogent, Nogent-le-Rotrou… murmura le valet.

– C’est cela, Norent-le-Jotrou. Vous pouvez disposer maintenant, je suis fatigué et ce roulis finit par m’incommoder. »

C’est peu dire que Monsieur Tasson-Lavergne se cramponna durant tout le reste de la traversée. Livide, il resta presque tout le temps étendu dans sa couchette, incapable d’ingérer la moindre collation. Lui qui avait toujours voyagé en coche se prenait à regretter les cahots des routes poussiéreuses.

Au prix d’un effort surhumain, il avait fait une tentative sur le pont. Il était encombré de cordages, de tonneaux, de malles, de cages pleines d’animaux. Au milieu de ce capharnaüm, des passagers désargentés sommeillaient ou jouaient aux cartes, entravant son passage. Malgré l’air du large, une odeur pestilentielle flottait sur le bateau. Tasson-Lavergne avait vite rebroussé chemin et regagné sa cabine, comme un chameau marchant à l’amble.

Au troisième jour de son calvaire, comme il commençait à peine à s’accommoder, Monsieur Tasson-Lavergne posa le pied sur le sol d’Afrique. Sous un soleil de plomb, une chaleur de fournaise écrasait le panorama urbain, si bien qu’il ne vit du fabuleux paysage qui s’offrait à lui qu’un scintillement d’étincelles posé sur un décor flou, mité par l’assaut des mouches qui pullulaient dans le port. Le marchand en eut immédiatement trois ou quatre en bouche, qu’il recracha dans une moue de dégoût. Il jeta un œil autour de lui mais il n’aperçut pas de comité d’accueil.

Planté au milieu du quai, il fut bousculé par les grappes humaines que dégorgeait le ventre du Louxor. C’était à croire que personne ne faisait attention à lui, tant il était bousculé. Enfin, lorsque la cohue cessa, il aperçut, assis sur un enroulement de cordages, un homme qui portait l’uniforme de la Compagnie Marseillaise du Levant et des Colonies. Cet homme fut sommé de le conduire directement au chantier. Aussitôt dit, aussitôt fait : les deux hommes se mirent en route au grand soleil de midi, sous une chaleur écrasante. « Heureusement que nous ne sommes qu’au mois de mai, pensa le négociant, quel pays ! ».

Le malheureux marchand n’était pas au bout de ses déboires : sitôt arrivé sur le chantier, il fut saisi d’un tel coup de chaud qu’il ne fallut pas moins de quatre personnes pour l’éventer. On ne sut jamais exactement si c’était à cette insolation ou aux verres d’eau douteuse que Tasson-Lavergne dut les terribles maux de ventre dont il fut victime l’après-midi même, mais sa colique galopante justifia son rapatriement immédiat dans la métropole provençale.

Trois jours plus tard, Tasson-Lavergne était de retour à Marseille. Il fit appeler son commis le plus dégourdi et lui dit : «Monsieur Dejazet, vous partez pour l’Afrique. Vos gages sont doublés et vous aurez là-bas le gîte et le couvert. Vous aurez pour mission de faire construire le Grand Hôtel de France à Alger. C’est une entreprise importante. Il s’agit de montrer au monde ce qu’est la France, ce qu’elle y apporte et le rang qu’elle compte garder dans la contrée. Je me suis rendu sur place, tout vous y attend. Les fondations sont presque prêtes. Vous vous mettrez en contact avec les autorités dès votre arrivée. Vous partez dans la quinzaine ; l’inauguration du Grand Hôtel de France est prévue pour l’année prochaine. On vous donnera tout le numéraire et les instructions nécessaires à l’office. Vous ne serez pas économe au point d’oublier que la rapidité d’exécution est notre premier objectif. Le personnel suivra.»

Passer au chapitre suivant ? C'est ici.