Dans le Moniteur algérien, journal officiel de la colonie, 13 mars 1835, numéro 163, quatrième année

Le prince Pukler Muskaw (…) vient de faire une excursion dont les détails remplis d’intérêt sont propres à répandre un nouveau jour sur les mœurs et le caractère des Arabes.

Personne depuis l’occupation n’avait encore pénétré aussi avant dans les terres, et l’on voit avec surprise trois Européens s’avancer, presque sans escorte, au milieu de tribus que l’on supposait plus ou moins hostiles, et en recevoir l’accueil le plus hospitalier. Cette excursion peut contribuer à rectifier nos idées sur un peuple que l’on est disposé à se représenter comme essentiellement vénal, sans aucun sentiment de moralité et de dignité individuelle. (…)

Le 27 février, le Prince, M. Habaïby et M. Haukman, major au service Belge partirent d’Alger sous l’escorte de quatre Arabes. Ils traversèrent la Mitidja, en se dirigeant vers la tribu de Beni-Moussa qui occupe une partie de la plaine vers son centre et s’étend sur les pentes du Petit-Atlas. Partout leurs regards furent frappés de l’énergie d’une végétation libre, sauvage mais vigoureuse, qui annonce tout ce que l’intelligence de l’homme laborieux peut attendre de ce sol lorsqu’il l’aura fécondé par ses travaux et que les marais qui couvrent certaines parties de ses surfaces auront été desséchés. Vers le soir ils arrivèrent chez le caïd de la tribu qui leur offrit l’hospitalité. Après un repas modeste mais offert avec cordialité, il les conduisit sous un gourbi (chaumière en torchis couverte de paille) dans lequel on avait étendu des nattes et des tapis, pour y passer la nuit.

Le lendemain, ils parcoururent la plaine jusques aux premières rampes de l’Atlas et ils virent avec surprise que tout le territoire qui se prolonge à la base des montagnes est partout cultivé en céréales. Un beau Haoutch (ferme) situé dans la plaine et appartenant à un turc de Belida, fixa leur attention ; les jardins étaient plantés de superbes orangers dont les fermiers s’empressèrent de leur présenter les fruits.

Arrivés à midi à Hadrah, ils y furent reçus par les Arabes qui les attendaient avec un déjeuné de couscoussou ; ce repas fut pris sur le gazon au pied de quelques beaux arbres qui couvraient de leur ombrage les cabanes voisines Ils s’arrêtèrent ensuite au marché de la tribu désigné sous le nom de Souk-el Arbah (marché du mardi). C’est une campagne isolée, où les Arabes se réunissent toutes les semaines pour faire leurs échanges : ce lieu est remarquable par sa belle végétation, par son ruisseau limpide et par trois magnifiques palmiers qui s’élancent d’une même souche.

Le caïd de Kachna était venu au devant des voyageurs, jusques à Hadrah, avec quatre hommes qui devaient les accompagner ; ils parcoururent le territoire de cette tribu et ayant été surpris par une forte pluie ils arrivèrent tard sous le gourbi que le caïd avait fait disposer pour les recevoir.

On servit un souper splendide dont on sera peut-être bien aise de connaitre le menu. Le repas se composait de couscoussou, de pilau au mouton, de poulets rôtis, de dolmen (choux farcis avec du riz et des viandes hachées), des œufs en quantité, une espèce de ragoût de mouton avec des amendes, des marrons, et du sucre, du pain arabe, des crèpes ou galettes cuites à la poèle, enfin un plat de viandes préparées avec des œufs, du lait, des artichauts et du jus de citron ; nos voyageurs ne furent point fâchés de faire connaissance avec ce dernier mets, qu’ils trouvèrent délicieux. L’on voit que les Grimod de la Reynie, les Brillat-Savarin ont des émules au pied de l’Atlas.

Ce repas tout magnifique qu’il était, eut paru à nos Européens par trop patriarchal, s’il eut été arrosé de l’eau limpide des ruisseaux ; mais le prince y avait prudemment pourvu ; ses cantines chargées sur deux mulets étaient remplies de vin de Bordeaux et de Champagne ; ils ne manquèrent pas pendant tout le voyage ; les Arabes en goutèrent sans trop se faire prier, l’on but à la santé du Gouverneur et le caïd de Beni-Moussa daigna en accepter deux bouteilles. C’est toujours un commencement de civilisation.

Le lendemain l’on fut visiter l’emplacement du marché de la tribu de Kachna qui se tient dans un lieu nommé Souk-el-Jema (marché du vendredi) au pied de l’Atlas et dans une belle situation.

L’on se dirigea ensuite, à travers le Petit-Atlas, vers le mont Hammal, le plus élevé de toute la chaîne d’après les Arabes. C’est cette montagne que l’on voit d’Alger dominer toutes les autres crètes vers le sud-est.

Cette partie de l’Atlas couverte de cultures, de villages, de hameaux répandus dans les vallées et sur les flancs des montagnes, offre des aspects enchanteurs ; en contemplant cette belle contrée, en songeant à l’hospitalité de ses habitans, l’on ne peut s’empêcher de penser que ces vallées ignorées recèlent encore des vertus, que cette terre eut sa période de gloire, qu’elle rappèle de beaux noms et d’illustres souvenirs et que si sa grandeur passée n’existe plus elle peut renaître sous un gouvernement habile qui saurait lui préparer de nouvelles destinées.

(…) Une vallée dont la beauté surpasse tout ce que les voyageurs avaient vu jusqu’alors, s’étend du pied de l’Atlas jusques vers le rivage de la mer dans une étendue de trois lieues de long sur trois quarts de lieue de large. Une végétation brillante d’éclat et de fraîcheur couvre partout un sol heureusement accidenté, et sur lequel on voit errer de toutes parts de nombreux troupeaux de bœufs, de moutons, de chèvres, etc.

Le lion, la panthère, le chacal, sont assez communs dans cette partie de l’Atlas ;ils causent souvent de grands ravages parmi les troupeaux. Cachés le jour dans les interstices des rochers, ils en sortent la nuit pour s’élancer sur leur proie. Les habitants ne redoutent nullement ces animaux qui fuient la présence de l’homme ; ils leur font une guerre continuelle et ordinairement à l’affut. Leurs riches fourrures offrent, en quelque sorte, une compensation des dégâts qu’ils occasionnent.

Il y a une quantité immense de ramiers ; le gibier est dans une prodigieuse abondance. Les perdreaux, les lièvres forment une partie de la nourriture des habitans.

Le pays est généralement peu boisé ; l’on voit cependant beaucoup de palmiers, d’oliviers, d’arbousiers, etc. Les aloës et les cactus sont sur leur sol natal ; ils servent ordinairement à clore les héritages.

(…) Les voyageurs couchèrent près de la Rassouta chez un Cheïk arabe, ancien palfrenier en chef de la ferme du Dey ; ces fonctions de palfrenier n’avaient rien de dégradant, elles étaient au contraire très honorables et très lucratives. Ce Cheïk est un homme très remarquable ; ses manières solennelles, son maintien grave, son geste dramatique sont en parfaite harmonie avec sa taille élevée et noblement drapée du bournous, sa physionomie caractéristique, sa barbe noire ; tout cet ensemble en impose et ce grand air de dignité le suit partout, ce n’est que par un geste qu’il donne ses gestes à ses gens.

Il désigna au Prince un Gourbi qui avait été divisé en deux parties, l’une pour les hommes et l’autre pour les chevaux ; la première fut selon l’usage couverte de nattes et de tapis et le Cheïk après avoir fait servir un excellent repas à ses hôtes vint partager leur logement où il passa la nuit avec eux.

Le lendemain, l’on se rendit à la Maison-Carrée à travers les ronces qui couvrent le sol, et de là au fort de l’Eau garfé par Ben-Zegri avec ses arabes de la tribu des Harribi : il loge au fort qui est bien entretenu. Les indigènes habitent aux environs sous des tentes de poil de chameau ; ce fut le seul endroit de la route ou les voyageurs aperçurent des femmes arabes.

Enfin après une absence de sept jours, passés au milieu des Arabes, ils rentrèrent à Alger le 7 mars.

Al. D.

Depuis son arrivée en 1834, la colonie devait beaucoup à Monsieur le Procureur-général. Son sens des responsabilités et sa capacité à résoudre les problèmes un par un avaient fait merveille. Les généraux, les administrateurs, les envoyés spéciaux, les intendants, les commissaires, tous s’étaient succédé en un étourdissant ballet, lui était resté, non seulement sur place, mais encore tel qu’on le connaissait, débonnaire en même temps que résolu.

Théophraste Bretesche de Saint-Maur était connu pour être l’homme du progrès. D’ailleurs, n’était-il pas arrivé à bord d’un des premiers vaisseaux à vapeur qui effectuaient la liaison entre Toulon et Alger ? Sa tâche était alors immense, puisqu’il avait pour mission de faire régner la justice dans les territoires de l’ancienne Régence. Nous ne ferons pas ici la liste des réalisations du grand homme mais soulignons tout de même que la colonie lui devait notamment la collection d’un corpus judiciaire indigène, la création des tribunaux maure et israélite, l’application du droit métropolitain aux colons français et l’installation d’une magistrature complète, siège et parquet.

Cependant, ce n’est pas à ces notables résultats que Bretesche de Saint-Maur devait sa réputation et sa popularité mais à une anecdote qui en dit long sur son caractère ferme, juste et résolu. L’affaire s’était déroulée au début de 1842, quand un indigène, au prétexte qu’il avait été spolié de sa propriété, s’en était pris à un négociant bordelais. Celui-ci n’avait eu la vie sauve que sur l’intervention de son nègre, qui s’était interposé, recevant à la place de son maître le coup de couteau qui lui était destiné. L’infortuné domestique avait expiré deux jours plus tard (non sans avoir été in extremis affranchi par son maître, l’anecdote est trop touchante pour ne pas être relevée). L’odieuse tentative d’assassinat fut cependant justement châtiée et le coupable condamné à mort. L’exécution fut fixée sur l’esplanade de Bab-Azoun et au jour dit, une foule nombreuse vint assister au spectacle. En sa qualité de Procureur-général, Théophraste Bretesche de Saint-Maur était naturellement assis au premier rang. Malheureusement, les choses ne se passèrent pas comme prévu. Le bourreau fut incapable de trancher la tête, la lame du yatagan ayant rebondi sur l’échine du criminel. On raconte que celui-ci dut personnellement invectiver le bourreau maladroit pour qu’il se ressaisisse. Quoi qu’il en fût, la tête ne chut qu’au douzième coup, ce qui provoqua des murmures dans l’assemblée, ainsi que l’évanouissement de madame Michalou, la femme du plus riche négociant de la place.

L’exécution finie, Théophraste Bretesche de Saint-Maur quitta sans un mot l’esplanade. Il ne desserra pas les dents de la journée et, le soir-même, pris son chapeau et se rendit chez les Michalou. Là, au nom de la France, il présenta ses excuses les plus sincères et jura sur la bible qu’un tel spectacle ne se reproduirait plus jamais. Bretesche de Saint-Maur tint parole. Un jour, il descendit vers le port en grande escorte. Il fit le mystérieux lorsqu’on débarqua une caisse oblongue, qu’il surveillait comme une mère son nouveau-né. Et trois mois jour pour jour après l’incident, miracle ! Une guillotine flambant neuve s’élevait sur l’esplanade, expédiant sans incident et avec une prestesse étonnante les bénéficiaires de l’instrument de haute justice et de progrès. Voilà quel genre d’homme était Théophraste Bretesche de Saint-Maur.

On a écrit à l’époque beaucoup de choses déplaisantes sur la colonie. Des auteurs contemporains se sont inquiétés du coût effarant des opérations. Il est vrai que colons et militaires tombaient comme des mouches et que le bénéfice qu’on pouvait en retirer était nul, si ce n’est d’un point de vue diplomatique. Seuls les pillages consécutifs aux combats assuraient un gain financier, mais fort aléatoire, et qui n’intéressait plus que les militaires qui y avaient trop excellé. Depuis la mise à sac d’Alger et la disparition du trésor de la Casbah, c’était bien simple : il n’y avait plus que des miettes à picorer. C’est dire si certains esprits chagrins ne se privaient pas pour critiquer un projet qu’ils jugeaient insensé, indigne des valeurs qu’il était censé porter. Nous sommes allés là-bas pour civiliser les barbares, disaient certains, nous sommes devenus plus barbares qu’eux.

Comme d’habitude, l’État se trouvait embarrassé de ces critiques. On ne pouvait compter que sur l’esprit d’initiative, le goût de l’entreprise et l’impartialité de certains parlementaires pour ramener un peu de mesure dans ces polémiques incessantes, alimentées d’abord par les artistes et les philosophes, relayées ensuite par la clique des journalistes vendus à l’adversité. Comme d’habitude, les donneurs de leçon ne connaissaient rien à l’affaire et la présentaient à leur sauce. Non, il y avait une autre vérité, qu’on ne voulait pas voir ! Des opérations militaires étaient certes en cours, mais elles avaient pour but de protéger les habitants de la colonie – en ce compris les indigènes – était-ce illégitime ? fallait-il laisser le champ libre aux égorgeurs ? Quant aux budgets consacrés à la colonisation, c’était un investissement qui rapporterait à chacun, plus tard. Il y allait également du prestige de la France. Les détracteurs de l’entreprise, qui ricanaient devant les soi-disant énormes bénéfices des gros industriels et actionnaires, n’étaient en somme que des sycophantes, dont il fallait à toute force contrebattre l’insidieuse influence.

C’est dans ce but qu’avait été créée la Société Coloniale d’Alger, pourvue des majuscules nécessaires à son rang. Il fallait porter une voix ; il s’agissait de défendre la vérité et de réfléchir sur les moyens d’arriver au but final, qu’on allait justement définir ; un travail de première ligne ! Hardi les gars ! Hauts les cœurs ! Besogne de l’ombre, peu valorisante, mais tellement nécessaire ; comme qui dirait les mains dans le cambouis : on était loin de la poltronnerie des pantouflards de la mauvaise conscience.

Les colons n’étaient pas des ingrats : après son coup d’éclat, Théophraste Bretesche de Saint-Maur fut élu président de la Société Coloniale. Il en avait les compétences et assumait une fonction essentielle, que fallait-il de plus ? Après le plébiscite, il avait clos une interminable salve d’applaudissement furieux de cette fulgurante adresse. « Mes amis, votre confiance m’honore. Je m’engage à ce que vous ne le regrettiez pas. En cette soirée, des agapes méritées nous attendent… Que chacun en profite car un long travail nous attend et dès demain, nous porterons en pleine lumière les intérêts de notre cause ! »

L’enfant venait juste de naître lorsque la Grande Révolution avait rebattu les cartes de son destin. À dater de cet instant béni, son père, qui n’avait été jusqu’alors qu’un obscur avocat provincial, avait, par la grâce des épurations successives et d’un caractère enclin à toutes les souplesses doctrinales, gravi les échelons de la magistrature. À toute promotion, sans oublier d’associer chaque membre de sa famille de poissonnier à cette entreprise de ravalement de bassesse, il avait agrémenté son blase de l’une ou l’autre fioriture : c’est ainsi qu’en date du 13 mai 1807, comme l’indiquait l’arrêt de la Cour d’Appel de Lille, le fils du renégat, né Fabrice Debrettes, avait vu son identité fluctuante se figer définitivement en Théophraste Tarquin Bretesche de Saint-Maur.

On avait eu chez les Debrettes l’obsession de l’ascension sociale, on y avait œuvré sans relâche, dans un effort de longue durée. On n’avait épargné en somme la sueur ni la salive, sans jamais dévier du but. On y était arrivé. On portait la montre à gousset, la culotte à boutons de nacre et l’on prisait le meilleur tabac. Dans le vestibule de l’hôtel de maître, il ne manquait que le cortège des ancêtres pour applaudir au passage d’Hercule. Lorsque celui-ci fut nommé Premier président près la Cour d’Appel, on avait donc sans délai pendu des portraits d’une prestigieuse ascendance de fantaisie, histoire de bien marquer le coup.

Souvent, monsieur le Président y demeurait en pied, adossé au miroir, les mains posées sur tablette en marbre. Un jour, il avait appelé son fils.

_ Mais quand répondrez-vous lorsque je vous mande ?

_ Nous nous efforçons, père, nous nous efforçons.

_ Ce n’est pourtant pas compliqué, Théophraste ! Je vais rappeler à votre mère de cesser de vous donner du Fabrice; cette confusion vous embrouille.

_ Oui, père.

_ Dieu, donnez-moi la force, mon fils est un incapable.

Car le terrible et infatué Hercule Bretesche de Saint-Maur avait pour fils un parfait crétin. Enfin du moins le pensait-il. Car comment juger d’un tel caractère : mauvais élève, médiocre en tout, allergique au risque ? La pleutrerie du gamin n’avait pas de bornes, à l’exact contraire de son ambition. Les épaules en dedans, il rasait les murs, comme un obscur cloporte. À vingt-cinq ans, pas même l’ombre d’un petit duel ou d’un madrigal, rien ! Besogneux, l’étriqué Théophraste calligraphiait la charte et potassait son droit latin.

Et ceci nous pousse à croire que le plus crétin des deux était bien le père. Le patriarche n’y comprenait rien. Sa préoccupation avait été l’ascension, celle de son fils était le maintien, il ne pouvait concevoir cette modification de l’entreprise sociale, des préoccupations du parvenu à celles de l’arrivé. D’ailleurs, à sa décharge, son fils ne lui en avait rien dit. Le malentendu était apparu assez tôt.

Un jour, le jeune Théophraste était revenu du collège très fâché. Il avait entendu de lui que la caque sentait toujours le hareng et s’en était ouvert à son père. Offusqué, Hercule était entré dans une colère terrifiante. Les impudents avaient été châtiés mais il était resté à Théophraste l’infâmant sobriquet de sauret et la certitude qu’il n’y a pas de meilleur moyen d’être tranquille que de se faire oublier, fût-ce au prix d’une petite humiliation. Faire pitié plutôt qu’envie, être fort avec les faibles et faible avec les forts, travailler dans l’ombre, être discret toujours, transmettre le flambeau : de pareilles résolutions le destinaient tout naturellement à quelque haut poste dans l’Administration.

Par chance pour lui, un Empire obèse régnait alors sur l’Europe. Gonflée comme une baudruche, l’Administration en organisait le pillage, envoyant ses nuées de vautours et de gratte-papiers dans toutes les circonscriptions du grand ensemble. Théophraste avait été un des héros zélés de cette épopée du formulaire. À peine inquiété à la première Restauration, il s’était fort opportunément trouvé aphone lors des Cent Jours. Revenu de son accès de mal de gorge, il avait été remercié de sa neutralité par une charge aux colonies.

Il y avait fait merveille. Depuis lors, le magistrat s’était rapproché de la métropole. Il y pensait sans cesse, la voyait presque. À cinquante-neuf ans, depuis le balcon du palais du Dey, c’est à peine si son regard effleurait encore la cascade blanche des maisons cubiques dévalant vers la mer. Que lui importait Alger ? Cette ville était un cul-de-basse-fosse, peuplée d’intrigants, de médiocres et de musulmans aussi stupides qu’arriérés. Rien ne poussait ici, et il y végétait depuis douze ans. Un jour, on le verrait monter dans un vapeur et s’en aller cueillir les lauriers promis. Car c’était garanti : Théophraste Bretesche de Saint-Maur deviendrait le nouveau préfet du département du Nord ; il aurait son palais à quelques centaines de mètres de l’hôtel familial – de quoi clouer une bonne fois pour toutes le bec à tous les envieux. En attendant, il ne s’agissait que d’éviter le désordre et de ne fâcher personne d’important.

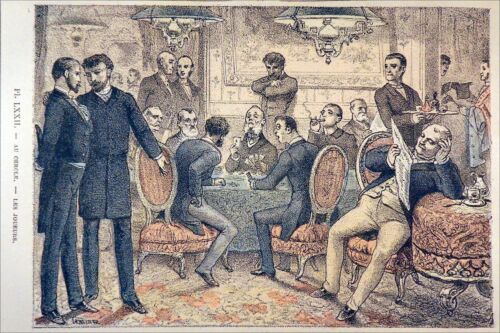

Depuis sa fondation, la prestigieuse société tenait ses réunions à l’arrière du café « Le Colombin d’Angers », qui était tenu par M. Barbasson père. Là, à deux pas des éventrations de la ville neuve, légèrement en surplomb de la baie, se réunissait tout ce que la colonie comptait de notables. En dehors des assemblées précisément dédiées au futur de la colonie (qui n’étaient plus d’ailleurs qu’épisodiques et qui se tenaient au palais de la Jenina, sur la Place d’Armes), les membres se réunissaient dans une salle qui leur était dédiée, à l’arrière du bâtiment. On y avait la garantie de l’entre-soi et de la discrétion ; on y fumait le tabac blond de Virginie, on commentait l’actualité, on échangeait ses impressions sur les nouveaux arrivés. Le père Barbasson veillant à l’excellence des liqueurs et au confort des sièges, tout était bien.

Un incident imprévu vint bouleverser ces paisibles habitudes. Il fut, on s’en doute, la cause d’une femme et trouva – on s’en doute également – son origine dans l’amour immodéré que les Algérois portaient à la culture française, en particulier au théâtre.

Monsieur de Charette avait fondé le Théâtre français d’Alger, dont il occupait les fonctions de directeur, de metteur en scène, de décorateur et d’acteur principal. Ses deux prédécesseurs avaient chacun fermé boutique au terme de leur première saison mais lui était parvenu à se maintenir. Il proposait du théâtre comique, des variétés et quelques grandes pièces du répertoire. Malheureusement, pour ce qui concernait le classique, chacun avait toujours son mot à dire et personne n’était jamais content. Un coup, c’était en raison du décor miteux, une autre fois des costumes rapetassés, une autre fois des trous de mémoire des acteurs. Mais dame, qu’allaient s’imaginer les spectateurs, il faut laisser à l’acteur le temps de s’incarner dans son personnage, lui prêter un peu de crédit, et concevoir qu’il n’y a aucune honte à recourir à l’aide du souffleur ! Au lieu de cela, une cohue d’impatients, de mécontents ou de farceurs en goguette, qui se prenaient pour des critiques éclairés. Dans ces conditions, proposer un spectacle de qualité tenait du prodige.

Un jour, Charette mit du Racine à l’affiche. Choix audacieux, puisqu’il s’agissait de Titus et Bérénice. L’intrigue tient en peu de mots : l’empereur Titus aime la jeune Bérénice, princesse juive ; dans la Rome antique, une telle liaison fait tache et il arrive un moment où la raison impose de choisir entre les problèmes ou les sentiments ; Titus, pénétré de sa fonction, lourde conséquemment la jeune femme, au terme d’alexandrins déchirants. Raison du cœur contre raison d’état, mariage interethnique, il y avait au moins deux sujets qui eussent pu inspirer la réflexion aux spectateurs. Au lieu de cela des lazzis, des épluchures, la farce grotesque poussée à son extrémité – on dut interrompre la représentation au troisième acte. Le lendemain, les spectateurs, toujours hilares, crurent de bon ton de s’en prendre à nouveau à l’actrice, qu’ils baptisèrent Bérénus, en opposition à l’empereur Titis.

C’en fut trop pour Mademoiselle de Saint-Amand, certes, à soixante-sept ans, sa Bérénice avait sans doute les dents un peu gâtées mais il ne s’agissait pas de manquer de respect à une artiste qui avait eu l’honneur de se produire devant Joséphine, un soir que cette dernière était passée par Vesoul. Elle décida incontinent de prendre sa retraite des planches et remonta dans le premier vapeur pour Toulon. Ce fut une catastrophe pour monsieur de Charette qui, au pied levé, dut lui-même assurer le rôle de la jeune première dans Les femmes savantes. La représentation fut un désastre qui tourna presque à l’émeute. Monsieur de Charette y ayant gagné la réputation d’être un inverti, il en demanda raison au rédacteur principal de la Gazette d’Alger, lequel avait colporté cette infamie et n’avait jamais cessé, depuis l’entrée en fonction de Charette, de critique son approche de l’art.

Dans la confusion consécutive à l’annonce du duel, une table se renversa, qui entraîna dans sa chute un luminaire à pétrole… en quelques minutes, le « Colombin d’Angers », lieu de l’incident, partit en fumée. La Société Coloniale d’Alger venait de perdre ses locaux.

Passer au chapitre suivant ? C'est ici.