De Philibert Delétang au docteur Gabriel Tourdes, professeur, Faculté de médecine de l’Université de Strasbourg.

Alger, le 23 mars 1845,

Cher maître,

Permettez-moi tout d’abord de m’enquérir de votre santé laquelle est – je l’espère – aussi bonne que la mienne. Je suis arrivé à Alger il y a maintenant presque un mois. C’est une ville magnifique autant qu’un chantier permanent. L’homme épris de nouveauté y trouve un terrain à sa mesure et je sais que j’y trouverai ma place.

Sitôt arrivé, j’ai été placé sous les ordres de l’inspecteur Roche. C’est un policier de l’ancien siècle, plus préoccupé du maintien de l’ordre public que de la résolution des affaires criminelles. J’en fus d’abord dépité avant de me dire que c’était sans doute là l’occasion de l’initier aux pratiques nouvelles. Ah, cher maître, je sais ce que ma décision a provoqué de désillusion dans votre chef mais je ne vous serai jamais assez reconnaissant d’avoir surmonté ce dépit et de m’avoir fait profiter de vos relations à la préfecture ! Je garderai de vos leçons un souvenir ébloui, tant votre éloquence et le souci de précision qui vous caractérisent produisait un effet prodigieux sur le jeune étudiant que j’étais mais je suis bien certain que je n’avais pas les qualités du bon Esculape et que ma meilleure place est celle que j’occupe à présent à la traque du crime.

Alger est une ville fascinante, où toutes les races se rencontrent, chacune apportant à l’ensemble les caractères qui lui sont propres. Le Français débrouillard, le fier et ombrageux Espagnol, l’Allemand porté sur la bouteille, l’Italien roublard, le Juif fourbe et obséquieux, toujours enclin à la combine, l’Arabe paresseux, le Nègre frugal et gai, l’Anglais convaincu de sa supériorité, tous se rencontrent ici et forment le microcosme le plus hétéroclite qui soit. Faut-il vous préciser que le crime prospère sur ce terreau fertile et que j’ai trouvé ici le terrain idéal pour mes recherches sur la pathologie criminelle ?

Las, je dois me résoudre à la patience et me consacrer à des tâches fastidieuses, puisqu’on m’a confié le soin de vérifier la qualité et la quantité des marchandises arrivant au port, comme un vulgaire douanier ; mais je ne désespère pas et je m’astreins à une discipline de tous les instants afin de me préparer à saisir l’occasion qui se présentera un jour ou l’autre (j’ai déjà rédigé une centaine de fiches !)

À l’opposé de mon supérieur Roche qui habite dans les nouveaux quartiers, j’ai donc pensé plus opportun de loger à la limite de la partie arabe de la ville, que l’on nomme la Casbah. C’est un dédale de ruelles obscures et puantes, où chaque coin d’ombre peut voir luire le couteau du dégénéré. Il règne ici une misère à peine croyable, dont personne ne semble vouloir sortir, nourrie par l’atavisme et la fatalité. Dès que j’en ai l’occasion, j’en arpente les ruelles et je m’imprègne de cette ambiance délétère. Je tente également de me familiariser avec les coutumes et l’idiome local, que l’on appelle le sabir, un curieux mélange de tous les vocables que l’on utilise dans les ports de Méditerranée.

Je vous en dirai plus dans une prochaine lettre. Dans l’attente, cher maître, celui qui restera à tout jamais votre disciple dévoué vous salue,

Philibert Delétang, inspecteur en second

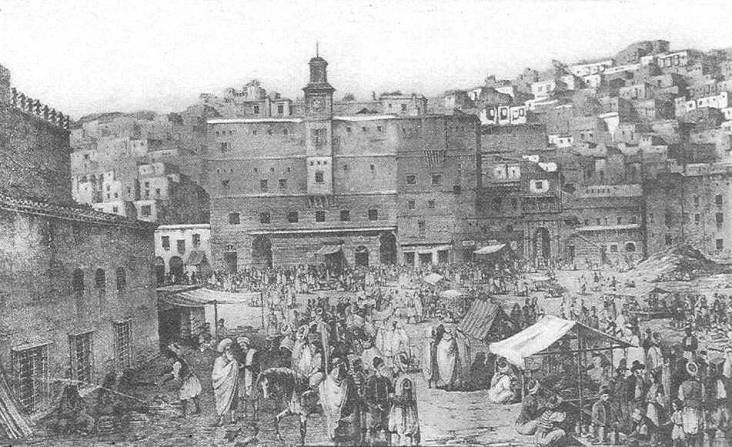

Pour se figurer Alger telle qu’elle était au temps de la conquête, il faut dessiner un triangle dont la pointe au-dessus semble fichée dans une masse rocheuse s’avançant dans la mer – ce triangle, c’est la Casbah, conglomérat de petites maisons blanches et carrées, hérissé de minarets. Une forte déclivité oblige la ville à se former en amphithéâtre sur les pentes, surplombées par la citadelle de Barberousse. C’est une cité repliée sur elle-même, grouillante de vie, dont chaque maison supporte sa voisine et où il est paraît-il possible de descendre de la citadelle à la mer en empruntant les terrasses qui sont posées sur les toits. Les rues y sont tellement étroites que deux ânes ne s’y tiennent pas côte à côte. La population avoisine les 30.000 personnes, parmi lesquels il n’y a que très peu d’européens.

Mais à l’époque où cette histoire nous ramène, Alger avait déjà beaucoup changé. La ville, bien gardée dans ses remparts ottomans et repliée sur elle-même, avait été éventrée : trois grandes zébrures successives, parallèles au front de mer, avaient donné à la basse Casbah un air européen. La plus grande de ces zébrures formait les rues Bab-Azoun et Bab-el-Oued, qui se rejoignaient sur la place d’Armes et qui permettaient d’aller en voiture d’un côté à l’autre de l’ancienne enceinte ; la seconde était la rue de Chartres ; enfin, la troisième, parfaitement rectiligne, était la rue de la Lyre. Ces percements avaient sonné le glas des activités artisanales qui y prospéraient autrefois : les Européens s’y étaient installés, avec leurs immeubles à arcades et galeries, leurs cafés, leurs magasins et leurs entrepôts. Les indigènes, du moins ceux qui étaient restés dans la ville après la conquête, n’étaient pas les bienvenus dans les nouvelles rues, on ne les tolérait que dans la haute Casbah, où on ne leur concédait que l’obligation d’entretenir leurs bicoques. Plus d’une s’étaient écroulées, l’air y était vicié – bref, c’était un chancre dont on s’occupait peu ; on n’y allait que pour s’encanailler. Quant à la population indigène, elle ne dépassait plus les 10.000 habitants, soit moins du quart de la population totale, maintenant majoritairement européenne

La vraie ville nouvelle s’étendait à l’est de l’ancien rempart, dans le quartier d’Isly et à l’ouest, dans l’ancien faubourg de Bab-el-Oued. Ces nouveaux quartiers étaient protégés par une nouvelle enceinte, construite dès 1840 ; c’est là que les immigrants se logeaient préférentiellement. Les immeubles y poussaient comme des champignons, provoquant la ruine des uns et la richesse des autres dans un bouillonnement permanent.

De sorte que la nouvelle ville était maintenant si vaste qu’elle avait vu sa superficie passer du simple au double et que, de la forme d’un triangle, Alger présentait maintenant celle d’un rectangle, dont le grand côté eût été les installations du port. Le port et le quartier de la Marine étaient le poumon économique de la ville, avec ses industries et ses entrepôts, la place d’Armes le point social de convergence, les nouveaux quartiers les espaces résidentiels. À rester dans ces espaces, on pouvait très facilement se convaincre qu’Alger était une ville européenne, sorte de pendant de Marseille pour la beauté du lieu et la variété des cultures qui s’y retrouvaient.

Cette variété était le cauchemar des hommes chargés de faire respecter la loi, tant la fourmilière était immense. L’inspecteur Roche, qui voyait de la canaille rouge partout, se laissait parfois aller au découragement. « Encore un, dit-il, c’est le troisième du mois », lorsque Philibert Delétang lui annonça que le cadavre d’un homme assassiné avait été trouvé à proximité des anciens remparts ottomans, dans une zone dévolue aux activités de maraîchage et à l’exercice de la prostitution.

« Il y a un planton qui est venu vous chercher, monsieur l’Inspecteur, le proc’ vous réclame.

– Entendu, j’y vais. Je vous rejoins là-bas. Vous ne touchez à rien, Delétang, vous m’entendez ? à rien. Et vous m’épargnerez cette fois-ci vos théories scientifiques, je suis fatigué !

– Ce sera comme vous voulez, monsieur l’inspecteur. En vous remerciant de la confiance que vous m’accordez, monsieur l’inspecteur !

– Et arrêtez d’essayer de lire mes dossiers, pour l’amour de Dieu ! »

Un éclair de haine passa dans les yeux de Delétang. Vieille carne, va !

« Et c’est à Bab-Azoun, donc ? dit Roche à Saint-Maur

– C’est toujours à Bab-Azoun ! Toujours ! Ce repaire de criminels, cette fange abjecte ! Ah, si je le pouvais, je leur ferai subir le sort des Sbéhas, à cette maudite canaille ! Je te chaufferai tout ça, tiens, on en serait débarrassé une bonne fois pour toutes, et la colonie s’en porterait mieux ! Vous vous rendez compte, Roche, on en serait débarrassé !

– Je suis bien d’accord avec vous, Monsieur le Procureur général. De surcroît, il faut tenir compte du fait que c’est un nid de révolutionnaires, avec tous ces ouvriers enivrés, du matin au soir ! Sans parler des catins qui propagent des maladies vénériennes, nos braves soldats en souffrent…»

Théophraste Bretesche de Saint-Maur se calma brutalement. Il posa sa plume dans l’encrier et se leva de son siège. L’homme faisait maintenant les cent pas dans la pièce, les mains derrière le dos, passant et repassant devant la petite fenêtre qui donnait sur la place d’armes.

« Bon, écoutez Roche, dit-il sur un ton beaucoup plus calme, on a retrouvé l’individu à l’aube. C’est un Arabe qui l’a trouvé. Je ne sais pas ce qu’il faisait là mais il est passé avec son âne et il l’a trouvé, voilà. Et c’est un européen, aucun doute là-dessus, les premières informations sont formelles… Et il aurait été égorgé… C’est comment dire, gênant. Vous comprenez, Roche, c’est le troisième mort en un mois. On croirait une épidémie. Bon, tant que les Arabes s’entre-tuent entre eux dans la Casbah, ce n’est pas notre affaire mais là, c’est le troisième européen. D’abord cette rixe idiote au café du Perroquet, ensuite, ensuite…

– L’étranglé de la Marine, monsieur le Procureur-géné…

– C’est ça, l’étranglé de la Marine, coupa sèchement Saint-Maur, et maintenant celui-ci. Cela fait trois. Vous vous rendez compte ? Au moment précis où l’on me commande un rapport sur la criminalité ! Mais que va-t-on penser à Paris ? Ah, c’est un monde, c’est à croire que tout se ligue ! Écoutez Roche, on parle de créer un département, vous entendez, un département ? Comme en France. Alors ce n’est pas le moment d’attirer l’attention. Vous m’avez compris ? Vous tenez votre langue ! Je fais mon affaire des journalistes et vous, je compte sur vous pour me régler cette affaire au plus vite. Je veux le coupable endéans les vingt-quatre heures, il faut que l’ordre règne !

– Oui monsieur le Procureur-général. Je ferai tout mon possible pour élucider cette affaire dans les plus brefs délais. Il y a des témoins ?

– Je vous dis que c’est un muletier arabe qui l’a trouvé. Alors, comme chaque fois avec les Arabes, il n’y a pas de témoin, rien ! Évidemment, chaque fois qu’il y a moyen de se débiner, les Arabes sont là ! C’est déjà un miracle que le type nous ait informé.

– Et il est où, cet Arabe ?

– Aux fers. On l’a coffré en l’attente d’interrogatoire. Il est est dans les bâtiments de la porte Bab-Azoun.»

L’homme était resté dans la position dans laquelle il avait été trouvé, étendu face contre terre. Visiblement, l’assassin n’avait pas cherché à dissimuler sa victime, elle gisait dans le fossé situé juste en dessous des anciennes fortifications ottomanes, un espace maintenant envahi d’herbes folles et d’ordures de toute sorte. L’inspecteur en second Philibert Delétang commença par faire précautionneusement le tour du corps avant d’inspecter les environs avec autant de minutie. Il cherchait des indices mais ne trouva rien jusqu’à ce que son attention fut attirée par un trou bizarre dans la végétation, à cinq mètres environs du corps. Delétang s’approcha. La terre avait été fraîchement remuée, comme si l’on avait enterré quelque chose. Le policier gratta un peu et exhuma, en dessous d’une pièce de bois carrée, trois gros draps de toile d’une cinquantaine de centimètres, roulés à la manière d’un tapis et tenus serrés par un lacet de cuir.

Delétang prit un de ces rouleaux, défit le nœud et déroula le drap. Celui-ci contenait en son centre trois petites poupées faites en cuir, d’une hauteur avoisinant les trente centimètres. À en croire les baguettes qui permettait de l’animer, c’était des marionnettes. Les deux autres rouleaux contenaient également trois poupées. Cela faisait neuf poupées en tout, chacune habillée différemment : il y avait là un musicien, un rabbin, une femme juive reconnaissable à son hénin pointu et conique, un nain bossu, un imam, un soldat français coiffé d’un shako à pompon et trois autres personnages que Delétang ne put identifier.

Il remit les choses en place et ré-enterra sa trouvaille : Roche risquait d’arriver à tout moment. Ensuite, il revint près du cadavre. Il remarqua deux petites lignes bleues à la naissance des poignets mais résista à la tentation d’y toucher.

L’homme était chaussé d’énormes brodequins de facture grossière, à semelles cloutées, d’un pantalon et d’un veston taillés dans le même velours bleu délavé, en dessous était une chemise blanche sans col. Delétang fouilla dans les poches du veston. Dans l’une il trouva une pipe de terre cuite et une blague à tabac, les deux de facture très commune, et dans l’autre, il trouva une casquette de gros tissu et un mouchoir avec les initiales J.D.

« Il ne porte ni le costume mahonnais ni celui des Italiens, notre homme est français. Ce n’est pas un ouvrier car il ne porte pas de blouse. Mais pour ce qui est de la casquette, on dirait tout de même celle d’un parisien. Quant au mouchoir brodé, c’est étrange, ce n’est pas donné à tout le monde, ce n’est pas le mouchoir blanc à carreaux rouges habituel… »

Sur ces entrefaites, Roche arriva accompagné de deux soldats et deux porteurs arabes. « Ah dit-il, vous êtes là, eh bien voyons un peu si nous pouvons identifier cet homme. Vous n’y avez pas touché, j’espère… » Delétang fit non de la tête et fit deux pas en arrière. Les soldats posèrent leurs fusils et retournèrent le cadavre.

« Il a bien été égorgé » constata Roche « saigné comme un goret. Et j’ai déjà vu cette tête quelque part… »

Comme d’habitude plus rapide que son supérieur, Delétang avait déjà reconnu la victime, dont il avait établi la fiche : il s’agissait de l’ancien chef des travaux du Grand Hôtel, un nommé Jules Dorion, mais qui se faisait appeler La Gouse.

Les deux porteurs posèrent le cadavre dans le drap, à la manière d’un hamac et emportèrent l’homme jusqu’au poste de garde, à quelques centaines de mètres, escortés par les deux soldats. Roche et Delétang les suivaient, quelques pas en arrière. « Cela me semble très clair, dit Roche, Dorion se trouvait là pour une raison inconnue et a été surpris par un rôdeur, qui l’a égorgé sur place…

– Sauf votre respect, cela ne me semble pas possible, monsieur l’inspecteur, vous n’avez pas remarqué un détail ?

– Allons bon, vous allez recommencer ? Et quel détail aurais-je dû remarquer ?

– Il n’y a pas de sang, monsieur l’inspecteur, pas de sang ! Pas de sang non plus sur les vêtements Or le corps humain contient, pour un individu de cette corpulence, une quantité équivalente à cinq litres. Et quand on sait que la tête est la partie du corps dans laquelle la pression artér…

– Ça suffit, Delétang, arrêtez tout de suite, je n’ai pas besoin de leçon. On lui a fait son affaire et on l’a amené là, voilà tout !

– Mais cela devrait suffire à exclure le crime d’un rôdeur. Vous comprenez, monsieur l’Inspecteur, qu’avec l’état de rigidité cadavérique, il est compliqué pour un homme seul de manipuler un cadavre…

– Je vous fais aimablement remarquer, monsieur Delétang, que notre homme n’était pas raide.

– C’est ce que je veux dire, monsieur l’Inspecteur. Quand on sait que cette manifestation de la morbidité disparaît dans un laps de temps compris entre 36 et 48 heures et que notre homme ne sentait pas la charogne ni qu’il était attaqué par les vers, j’en conclus qu’il a été tué, vidé de son sang, placé au frais durant quelque temps et seulement disposé à cet endroit durant cette nuit. Cela exclut définitivement l’hypothèse d’un crime de rôdeur.

– Écoutez monsieur Delétang, j’en ai soupé de vos supputations, cela ne repose sur rien de précis. Gardez-les donc pour vous. Nous arrivons. Nous allons interroger le suspect, je gage que nous tenons là notre assassin. Il ne nous reste plus qu’à trouver le mobile du crime. »

Les deux policiers pénétrèrent dans le poste de garde. Un lieutenant était occupé à discuter avec un homme vêtu à l’occidentale mais d’apparence indigène, un juif probablement.

« Je vous présente Monsieur Zafrani, dit le capitaine, il a été prévenu de l’arrestation du suspect et il s’est spontanément proposé pour nous aider à effectuer l’interrogatoire. Il semble que notre homme ne baragouine que quelques mots de français. Suivez-moi, nous l’avons mis dans la cellule. »

Les quatre hommes entrèrent à la queue-leu-leu dans la petite pièce. L’Arabe était accroupi sur le bat-flanc, une jambe relevée, dans la posture caractéristique que les indigènes adoptaient quand ils sont au café. Il faisait tourner son chapelet d’une main distraite et semblait totalement décontracté. Zafrani se toucha le cœur et entama le dialogue. L’Arabe ne répondait pas ou peu, par des petits hochements de tête fatalistes et de brefs sons gutturaux. Roche dit « ce n’est pas le moment de faire des salamalecs » ce qui fit soupirer Zafrani. L’homme se mit alors à parler très vite, sur un ton qui trahissait l’impatience et la colère.

« Ce n’est pas votre homme, dit-il, il jure sur le Coran. Je le connais, c’est un honnête homme, respecté de tous. Il dit qu’il a vu le corps et qu’il nous a prévenu, car il avait vu des soldats et qu’il ne voulait pas être accusé. Il dit que s’il avait su, il aurait continué son chemin.

– Demandez-lui ce qu’il faisait là, alors »

La discussion reprit.

« Il dit qu’il ne peut pas le dire, qu’il a fait une promesse sur son honneur. Il ne dira rien, monsieur l’inspecteur, mais il jure sur le Coran que ce n’est pas lui. Je crois qu’on peut lui faire confiance, c’est un honnête homme, je le connais.

– C’est un peu facile, conclut Roche. On refuse de parler et on est innocent… Bon, on va l’emmener à la Djenina. Quelques heures dans une vraie cellule vont peut-être lui délier la langue… »

À son timbre de voix, Delétang avait compris l’agacement de son supérieur mais il ne voulait pas lâcher le morceau. Il y avait quelque chose qui clochait dans toute cette histoire. Assis au café français, qui était situé juste à côté du palais de la Djenina où ils avaient leurs bureaux, les deux hommes discutaient déjà depuis plus d’une heure, face à une limonade.

« Donc vous êtes d’accord, monsieur l’inspecteur, que le crime n’a pas pu être commis à l’endroit où le corps a été trouvé ?

– C’est une possibilité, en effet, mais cela ne prouve rien. Ce n’est pas parce que ce Maure nie qu’il dit la vérité. Ces gens-là ont le mensonge chevillé au corps. Je les connais, voyez-vous, je suis ici depuis presque quinze ans…

– Bon, bon, supposons donc qu’il soit notre coupable. Il a donc dû perpétrer son crime pour une raison particulière, puisque ce n’est pas un crime de rôdeur…

– La raison n’est pas compliquée à trouver ! Cette maudite race nous déteste. Vous savez combien les Arabes égorgent de Français sur une seule année ? Vous en avez une idée ? Dites le plus grand chiffre qui vous passe par la tête, multipliez-le par trois et vous serez encore loin de la réalité !

– Ce n’est pas cela que je voulais dire, monsieur l’inspecteur. Mettons que notre homme a été égorgé par haine des Français, eh bien il manque quelque chose à la présentation, alors…

– Il manque quelque chose ?

– Mais vous savez, enfin, euh… (Delétang faisait des gestes en direction de son bas-ventre). D’ordinaire ils coupent aussi le euh… enfin, le sguègue comme ils disent.

– Le sguègue ?

– Oui, vous voyez, le membre et les parties… C’est de l’arabe dialectal. Et ils fourrent ça dans la bouche ou la blessure, enfin…

– Cela suffit Delétang, votre obstination vous perd !

– C’est que je ne vous ai pas tout dit, monsieur l’Inspecteur…

– Vous ne m’avez pas tout dit, allons bon, quoi d’autre encore ? »

Et Delétang de révéler à Roche l’existence des marionnettes. Et de lui expliquer qu’il s’agissait du Garagouz et de ses acolytes, des personnages satiriques dont les indigènes étaient friands. Et Le gars devait être allé déterrer les marionnettes pour faire un spectacle. Et comme c’était rigoureusement interdit, il n’avait pas voulu…

« Cela suffit, dit Roche, je suis excédé. Écoutez Delétang, je vais faire un marché avec vous : nous allons sur place, si vos gargouilles ou je ne sais quoi se trouvent bien à l’endroit que vous m’indiquez, j’accepterai de reprendre l’enquête. Dans le cas contraire, vous me foutez définitivement la paix avec cette histoire dont je ne veux plus entendre parler, c’est bien d’accord ?

– C’est d’accord, monsieur l’Inspecteur, allons-y. »

Les deux hommes payèrent leurs consommations et se mirent en route. Mais au grand dépit de Delétang, ils ne trouvèrent plus rien.

« Mais vous voyez bien, monsieur l’Inspecteur, il y avait bien quelque chose d’enterré ici ! hoqueta-t-il.

– Il suffit ! Une parole est une parole, monsieur Delétang. L’affaire est close. Je vous prierai de ne plus m’importuner à ce sujet. Si vous avez encore quelque chose à dire, référez-en directement à monsieur le Procureur-général. Il sera certainement très intéressé par vos histoires bouffonnes, et vous prendrez le premier vapeur pour Toulon. Ou alors on vous enverra au bled, il y a des tas d’affaires d’égorgement à élucider là-bas… »

Passer au premier interlude ? C'est ici.