Cinquième épisode

Le grand seigneur

L’affaire des enfumades fit grand bruit dans les pays civilisés. Les Anglais s’indignèrent (ce qui ne les empêcha pas, quelques temps plus tard, de faire subir un sort non moins cruel aux cipayes révoltés), la moitié du pays cria au scandale, le fils du maréchal Ney pérora à la tribune. Penaud, le Maréchal Soult se fendit d’une remontrance officielle à son subordonné. Pourquoi ne s’était-il pas contenté de faire bloquer les issues ? À force, la tribu se serait rendue. « Nous compterions une tribu soumise de plus, une tribu anéantie de moins » (on notera que ce dernier mot sous-entend que cela n’était pas la seule…). Bref, on fut un peu embêté et ce fut tout, Pelissier fut nommé général de brigade et trouva toutes les raisons de justifier les atrocités – heureusement d’ailleurs, car elles n’étaient pas terminées.

Mais pour Lantrac, c’en était bel et bien fini. Ce n’était pas qu’il éprouvait des remords mais faire ça à de si beaux guerriers, cela lui avait fait de la peine. C’étaient des méthodes de chasseur, pas de soldat – lui, comme les Arabes, c’était un soldat.

Lantrac prit son commandement à Médéa quelques mois plus tard. Médéa était une charmante cité aux portes de la plaine de la Médéa, qu’elle surplombait. Ses coteaux étaient couverts d’orangers, d’amandiers et de cyprès. À la différence d’Alger et d’Oran, les maisons brunes avaient le toit incliné, couvert de tuiles, cela donnait à la cité un air ottoman qui flattait ses goûts orientaux.

Le plus souvent, Lantrac était à cheval au milieu de sa garde indigène, Chemsedinne l’accompagnait partout. « Plus tard, il t’incombera de me remplacer, comme un fils succède à son père » disait-il. Chemsedinne acquiesçait de la tête – pas un son n’était sorti de la bouche du jeune homme depuis l’affaire de la grotte.

Moitié spahi, moitié officier français, Lantrac affectait des manières orientales, buvait le thé brûlant dans des verres à facettes, fumait la chicha, dormait sur un sofa. Infatigable et tout puissant, il parcourait au grand galop les étendues de sa circonscription en une sorte de fantasia permanente. Les gens le regardaient arriver avec une crainte déférente – « enfin, le temps des combats était tout de même fini ! » Il acceptait la prodigieuse hospitalité algérienne et prenait dès qu’il le pouvait la défense de ses administrés contre la rapacité des colons français. Ceux-là, il ne pouvait les souffrir, ils n’étaient pas de ce pays. Il veillait à la construction des routes, des dispensaires, des écoles, rendait la justice avec un air affecté, demandant toujours leur avis à ses compagnons indigènes.

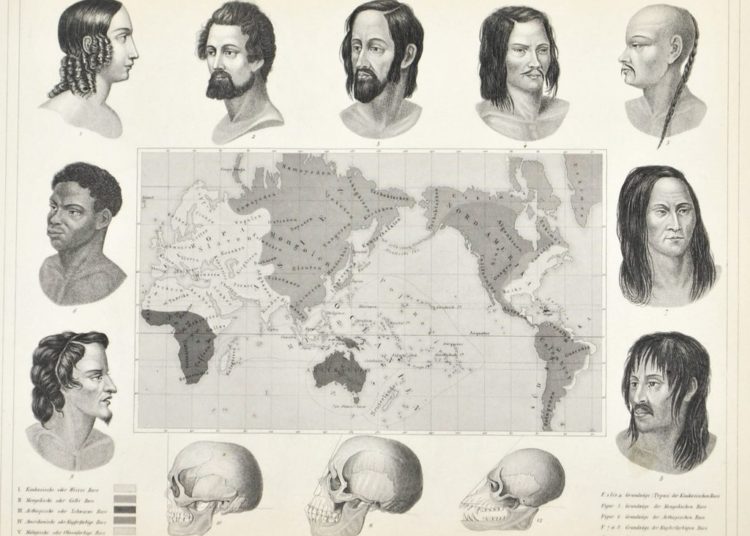

Enfin, quand il en avait fini de ses cavalcades, de ses invitations à honorer et de ses spectacles à présider, Lantrac allait rendre ses compte au grand quartier général à Alger. Ensuite, il prenait quelques jours de congé, qu’il passait dans la villa qu’il avait acquise grâce à son ami Benjamin Zafrani. C’était également chez ce dernier que se trouvait Zoraïna. Cet homme avait promis de veiller du mieux qu’il le pouvait à la jeune fille. Il s’agissait de lui apprendre le français et lui donner un peu d’éducation, qu’elle puisse plus tard épouser un bon parti. Mais pas plus que Chemsedinne, Zoraïna ne répondait à ses gentillesses. « Vous êtes issus d’une race fière, tu es une bonne petite ». Elle portait un voile qui lui couvrait les cheveux, il le lui avait offert. C’était un foulard de soie précieuse, avec des perles et des fils d’or. « C’est parce que c’est comme si tu étais ma fille, disait-il, je dois t’aimer et te protéger ».

Singulier personnage à la vérité, qui n’aimait somme toute que ses victimes.

La suite lundi, dans un nouvel épisode.