Deuxième épisode

MONSIEUR TASSON-LAVERGNE EMBARQUE POUR ALGER

C’est donc tout naturellement l’un de ces négociants marseillais, nommé Joseph Tasson-Lavergne, qui prit l’initiative de la construction du Grand Hôtel de France. Les éléments de sa correspondance nous révèlent une première lettre à son associé parisien datant de l’automne 1845, ce qui nous permet d’avancer que le projet a dû voir le jour dans le courant de cette année-là.

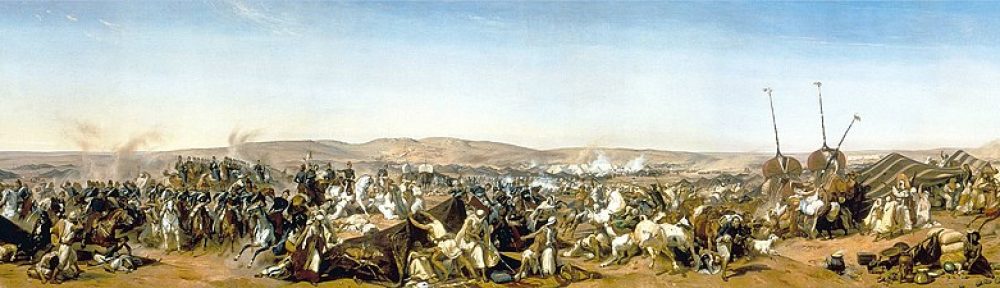

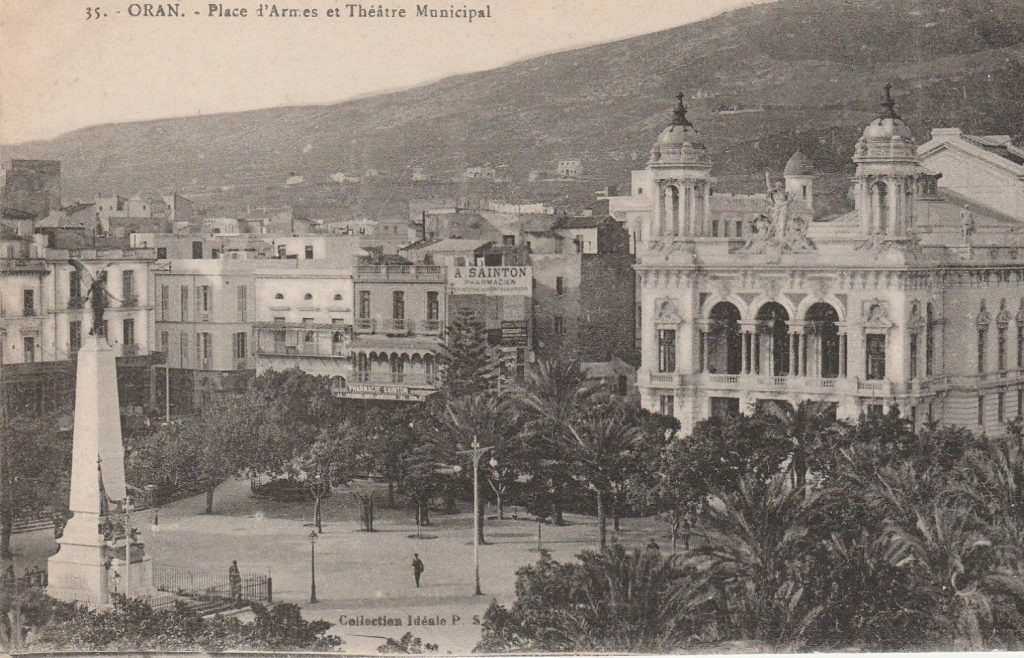

Dans cette lettre, conservée aux Archives départementales des Bouches-du-Rhône, Joseph Tasson-Lavergne informe son associé qu’il lui revient d’Alger que l’armée française se dispose (enfin !) à céder à l’administration civile toute une série de bâtiments, propriétés et terrains qu’elle gérait jusqu’alors. Il lui indique que parmi tous ces terrains, un seul lui semble digne de leur projet : une propriété donnant directement sur la Place d’Armes, vaste espace encombré de gravats situé entre la future ville européenne et ce qu’il restait de la basse Casbah. L’espace en question était précédemment occupé par une mosquée, très belle, très renommée et très détruite par le génie français, qui l’avait pulvérisée on ne sait trop pourquoi (sans doute faut-il en convenir pour le plaisir du badaboum). Le marchand y voit une bonne affaire car l’endroit est depuis frappé d’une sorte de malédiction et personne ne sait qu’en faire ; c’est donc l’occasion d’acquérir à un bon prix un bien avantageux.

(La suite de la lettre est une pittoresque collection de recommandations, qui vont de la manière de se montrer intéressé mais pas trop à l’arrosage discret de qui de droit, sans oublier les courbettes et les nécessités des entretiens en aparté. Au vu de la déliquescence des valeurs morales qui frappait alors les élites françaises et les institutions de la monarchie louis-philippienne, rien qui étonne le lecteur contemporain.)

Toujours est-il qu’un an plus tard, la Société Marseillaise du Levant et des Colonies devint propriétaire du terrain convoité. L’acte de vente est daté du 2 décembre 1846 et signé de la main du marchand. Il y est précisé que le soin du nettoiement de la place revient à l’acquéreur, la propriété étant vendue en l’état. Entre-temps, sûr de son coup ou soucieux de séduire ses interlocuteurs, Tasson-Lavergne avait pris soin de faire dessiner les plans du futur établissement et de commencer lesdits travaux de déblayage.

C’est sans doute pour superviser l’avancement de ces travaux que Tasson-Lavergne embarqua pour Alger le 15 mai 1847.

Ce matin-là, il était sorti de son hôtel de maître sis rue du Baignoir. Alger nous voilà ! le marchand était plein d’espérance et marchait d’un pas allègre. Bonhomme, il avait jeté quelques pièces à la foule d’enfants braillards et obséquieux qui lui faisaient escorte (quelques-unes choient à terre, on se précipite, une petite fille manque d’être écrasée dans la presse, le seigneur continue son chemin) et, bouffi d’orgueil et d’importance, avait pris pied sur le Pharamond, le luxueux vapeur qui était la fierté de sa flotte, pour une traversée de trois jours et deux nuits, entre Marseille et Alger.

Au sortir du port, il avait comme promis agité du mouchoir dans le soleil noyant et, ceci fait, était descendu dans sa cabine pour y consulter ses plans.

La suite demain, dans le prochain épisode.