Cinquième épisode

Les gages sont doublés

« Écoutez monsieur Dorion, cela n’est plus possible. À ce rythme-là, il va nous falloir quinze années pour construire l’hôtel ! Comment se fait-il ? Où est la main d’œuvre ?

Ben là : c’est mes zigues, la main d’œuvre. Vous croyez quoi ? On peut tout avoir icitte, grâce à Louisse, sauf des gens. Les Français, c’est l’armée, c’est tout. Sinon, y a mézière, les marcandiers, les rouffiers et maintenant vouzailles. Les autres, y débarquent au port mais y restent pas. Y vont dans le bled. C’est tout. À part ça, y a pas de Français icitte.

Monsieur Dorion, reprit Urbain avec un agacement à peine retenu, vous êtes payé pour une besogne, celle-ci n’avance pas ; je vous demande des explications, et je ne comprends pas ce que vous dites. Auriez-vous l’obligeance de parler de manière claire et compréhensible ?

Oh là là. Ben c’est pourtant clair. Ici, il n’y a pas de Français, à part les soldats, quelques marchands et maintenant vous. La seule main d’œuvre, c’est des Espagnols et des Italiens. Ici ce sont des Espagnols. Et celui qui m’aide à me faire comprendre, c’est Louis. Mais on dit Louisse parce que le coquin provient de Catalogne.

– Mais… et les habitants ? N’y-a-t-il pas quelque main d’œuvre locale qu’on pourrait embaucher ? Moi-même, je viens de faire transporter mes bagages.

– Je vois, dit La Gouse, vous avez eu affaire aux Mozabites. Ils sont rapides, ces bestiaux-là. Vous avez eu de la chance, notez bien mais moi, c’est nenni, hein ! Je travaille pas avec les biques. C’est encore pis que les Espagnols. C’est des bêtes qui passent leur vie à pioncer et à mentir. Il n’y a rien à en tirer, vraiment. Et puis, à part dans la Casbah, les locaux, faut dire ce qui est, il n’y en a plus guère. On en a beaucoup détruit, vous savez, des bicoques. Ça s’entassait par dizaines là-dedans, ça grouillait comme des rats. Maintenant, y z’ont déguerpi, on sait pas où. C’est pas un mal, notez, ça fait de la place pour les civilisés. Il finira bien par en arriver, d’autant que là, j’ai eu de mauvaises nouvelles pour la cargaison…

– La cargaison ?

– Ben vous savez, les nègres. Il devait m’en arriver par une caravane du Sahara mais la source est définitivement tarie. C’est bien malheureux : notre installation nous a privé d’une bonne source de main d’œuvre. À condition de les flatter comme il faut, c’est que ça trimait, ces animaux-là. Enfin bon, il paraît qu’on va vers une abolition définitive, dans toutes les colonies. En plus, paraît qu’c’est pour ça qu’on z’est venus icitte, alors, les petits trafics, ça gênait les autorités. Et donc c’est interdit. Ah, ça, pour sûr, ça va pas arranger les affaires. »

Estomaqué, Dejazet prit une grande respiration.

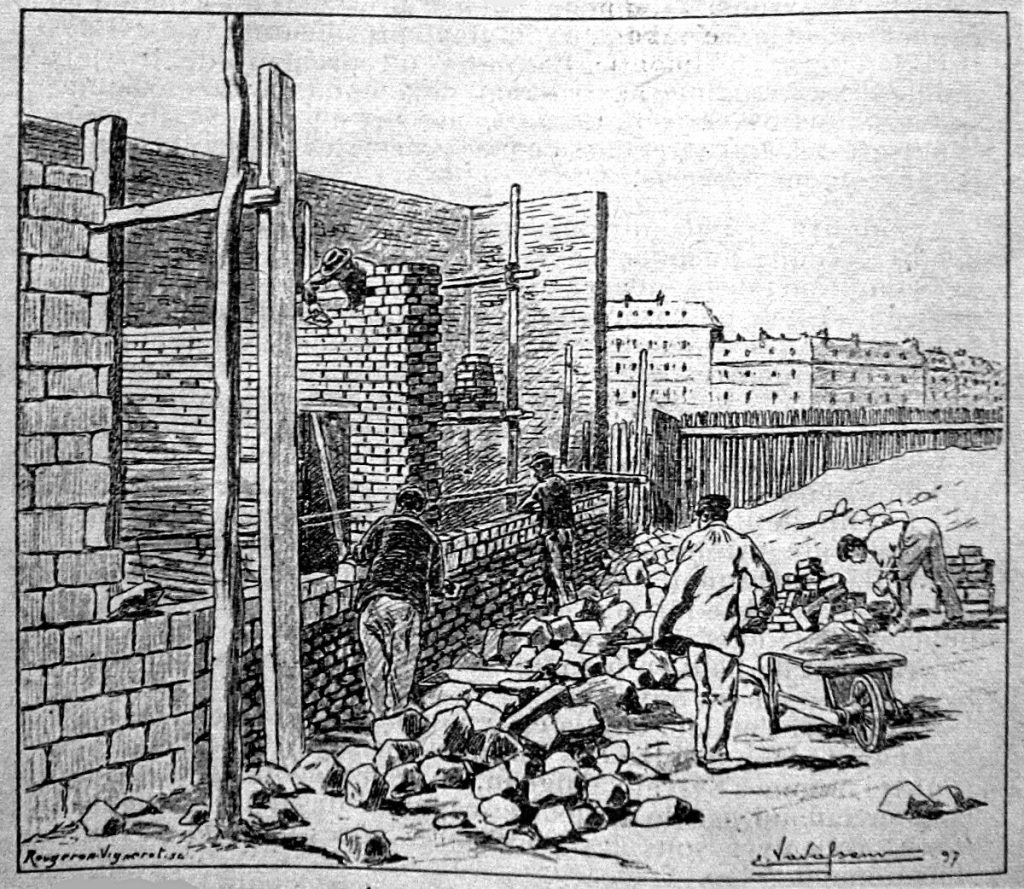

« Écoutez, monsieur Dorion, que les choses soient claires : il n’est pas possible de continuer de la sorte. Vous m’indiquez que vous vous apprêtiez à utiliser de la main d’œuvre servile, il n’en est pas question. À part ça, j’ai reçu des instructions précises de Monsieur Tasson-Lavergne et je compte bien les faire exécuter. Or nous avons pris du retard, beaucoup de retard. Alors voilà, faites ce que vous voulez, doublez les gages si nécessaire mais embauchez du monde et faites avancer ce chantier ! Il faut que tout soit dégagé au plus vite. Nous attendons des matériaux de la métropole, l’hôtel doit être construit pour l’année prochaine.

– Cela risque de coûter fort cher et de donner de mauvaises idées à ces fichus Mahonnais…

– Doublez les gages, monsieur Dorion !

– Oh moi, vous pouvez m’appelez La Gouse…

– Doublez les gages, monsieur La Gouse mais demain, là où il y en a trois, je veux vingt ouvriers, vous m’entendez ?

– Oui, oui, j’entends. Eh bien il ne reste plus qu’à s’arranger avec Louisse alors, mais je vous aurai prévenu !

– Très bien, et où le trouve-t-on, votre monsieur Louisse ?

– Oh, il vit avec son régiment de cul-terreux du côté de la porte Bab-Azoun, juste derrière le rempart. C’est le faubourg des Mahonnais.

– Des Mahonnais, quel est ce peuple, je ne comprends pas, ils ne sont pas Espagnols ?

Si, mais c’est pas vraiment des Espagnols, en fait, ce sont des Catalans. La plus grosse partie de ces gens, ils viennent de Port-Mahon, dans les Baléares, précisément de l’île de Minorque. Voyez-vous, c’est de là que le corps expéditionnaire est parti avec la flotte. Ils nous ont accompagné, en quelque sorte. Ces gens sont pour la plupart pêcheurs et maraîchers. C’est bien simple, sans leurs trafics, nous aurions manqué de tout. Car il faut bien dire que jusqu’ici, nous n’avons guère bénéficié du soutien de la mère patrie. Les Français français, comme j’vous ai dit, eh ben ils sont plutôt rares.

– Je vais faire ce que je peux pour informer Monsieur Tasson-Lavergne de ce problème. Une solution sera trouvée. Il ne devra pas être difficile de faire venir jusqu’ici des ouvriers français si c’est nécessaire pour faire exécuter les plans. Mais en attendant, pour manier la brouette et dégager l’espace pour la fondation, vos Mahonnais suffiront, à condition qu’ils soient assez nombreux. Doublez les gages, je vous dis, doublez les gages.

– Bon, bon, j’ai compris. Mais ça va coûter cher !

– C’est moi qui paye, monsieur La Gouse, c’est moi qui paye… Doublez les gages ! Que croyez-vous ? Pensez-vous que les gens vont venir sur ce chantier pour le plaisir de sucer des cailloux ? Doublez les gages !

La suite dès lundi, dans le prochain chapitre du Grand Hôtel de France à Alger.