Deuxième épisode

Une élection triomphale

On a écrit à l’époque beaucoup de choses déplaisantes sur la colonie. Des auteurs contemporains se sont inquiétés du coût effarant des opérations. Il est vrai que colons et militaires tombaient comme des mouches et que le bénéfice qu’on pouvait en retirer était nul, si ce n’est d’un point de vue diplomatique. Seuls les pillages consécutifs aux combats assuraient un gain financier, mais fort aléatoire, et qui n’intéressait que les militaires qui le pratiquaient. Depuis la mise à sac d’Alger et la disparition du trésor de la Casbah, c’était bien simple : il n’y avait plus que des miettes à picorer. C’est dire si certains esprits chagrins ne se privaient pas pour critiquer un projet qu’ils jugeaient insensé, indigne des valeurs qu’il était censé porter. Nous sommes allés là-bas pour civiliser les barbares, disaient certains, nous sommes devenus plus barbares qu’eux.

Ainsi que de coutume, l’État se trouvait embarrassé de ces critiques. On ne pouvait compter que sur l’esprit d’initiative, le goût de l’entreprise et l’impartialité de certains parlementaires pour ramener un peu de mesure dans ces polémiques incessantes, alimentées d’abord par les artistes et les philosophes, relayées ensuite par la clique des journalistes vendus à l’adversité. Comme d’habitude, les donneurs de leçon ne connaissaient rien à l’affaire et la présentaient à leur sauce. Non, il y avait une autre vérité, qu’on ne voulait pas voir ! Des opérations militaires étaient certes en cours, mais elles avaient pour but de protéger les habitants de la colonie – en ce compris les indigènes – était-ce illégitime ? fallait-il laisser le champ libre aux égorgeurs ? Quant aux budgets consacrés à la colonisation, c’était un investissement qui rapporterait à chacun, plus tard. Il y allait également du prestige de la France. Les détracteurs de l’entreprise, qui ricanaient devant les soi-disant énormes bénéfices des gros industriels et actionnaires, n’étaient en somme que des sycophantes, dont il fallait à toute force contrebattre l’insidieuse influence.

C’est dans ce but qu’avait été créée la Société Coloniale d’Alger, pourvue des majuscules nécessaires à son rang. Il fallait porter une voix ; il s’agissait de défendre la vérité et de réfléchir sur les moyens d’arriver au but final, qu’on allait justement définir ; un travail de première ligne ! Hardi les gars ! Hauts les cœurs ! Besogne de l’ombre, peu valorisante, mais tellement nécessaire ; comme qui dirait les mains dans le cambouis : on était loin de la poltronnerie des pantouflards de la mauvaise conscience.

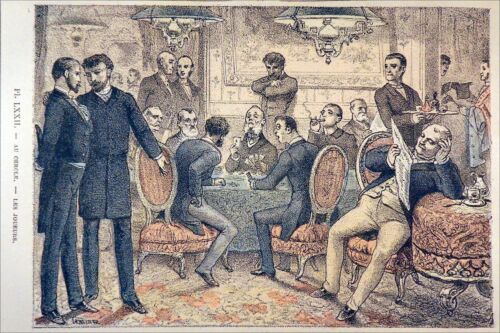

Les colons n’étaient pas des ingrats : après son coup d’éclat, Théophraste Bretesche de Saint-Maur fut élu président de la Société à l’unanimité. Il avait clos une interminable salve d’applaudissement furieux par une fulgurante adresse. « Mes amis, votre confiance m’honore. Je m’engage à ce que vous ne le regrettiez pas. En cette soirée, des agapes méritées nous attendent… Que chacun en profite car un long travail nous attend et dès demain, nous porterons en pleine lumière les intérêts de notre cause ! »

La suite demain, dans un nouvel épisode