CINQUIÈME ÉPISODE : vitrine de la honte

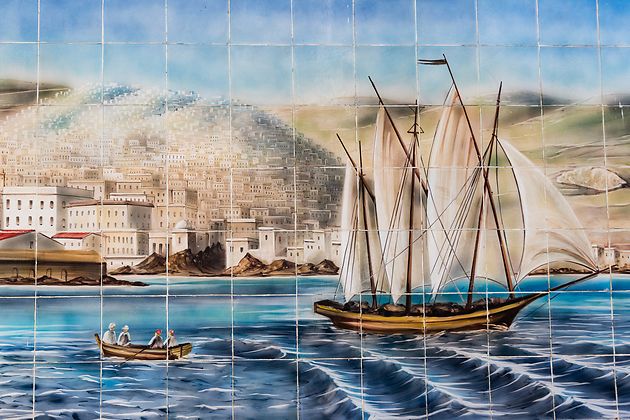

Une heure plus tard, tandis que le soleil de quinze heures peignait les collines ocres de son oxymore d’ombre et de lumière, la barque de pêche se rapprocha de la rive, à un endroit où les falaises tombaient directement dans la mer. À quelques pas, dans une échancrure dorée, Joseph déambulait sur le sable, en faisant de grands gestes impatients. Bientôt, on accosta.

« Et alors, petit, on te cherche depuis deux jours, qu’est-ce que tu fais là ?

– C’est monsieur Dejazet qui m’a dit de venir. Il m’a donné une pièce. J’attends depuis le début de l’ombre. C’est monsieur de Saint-Maur…

– Saint-Maur, il n’est pas au spectacle ? Qu’est-ce qu’il veut encore ?

– Il a demandé où vous étiez. Ah ça, dame, il était pas content !

– On ne lui a pas servi ce qu’il voulait ? Ses invités n’ont pas aimé le pâté ?

– Si justement. Eh bien, quand il t’a fait appeler pour te féliciter, on lui a dit que tu étais parti, avec le soldat. Alors monsieur Dejazet, il a dit que tu étais à la pêche et il était contrarié. Et alors, il m’a demandé de te trouver et de te ramener le plus vite que je pouvais. Tout le monde attend. Et il y a même un colonel !

– Nom de dieu, Lantrac ! dit Payeulle. Me v’là beau. faut qu’on se magne, en avant ! »

Durant la demi-heure que dura le trajet du retour, Dubois n’ouvrit pas la bouche. Il écoutait Joseph répondre aux questions de Payeulle.

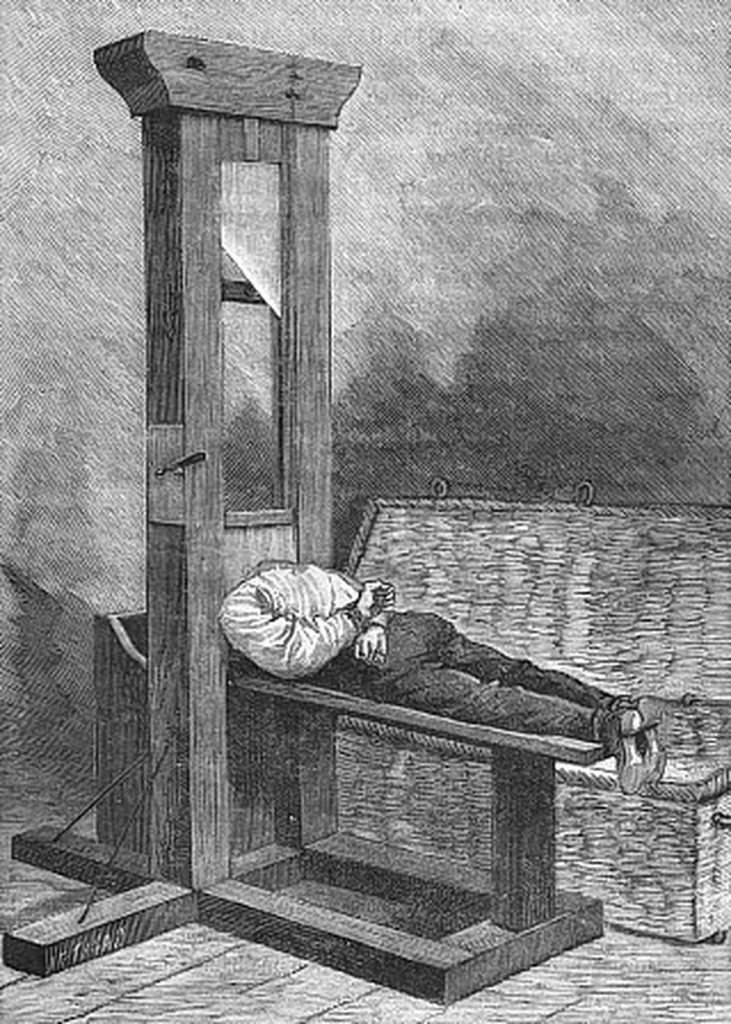

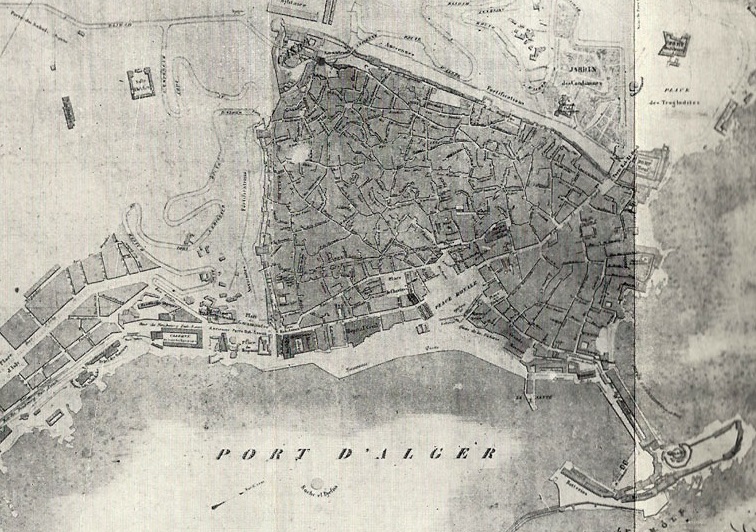

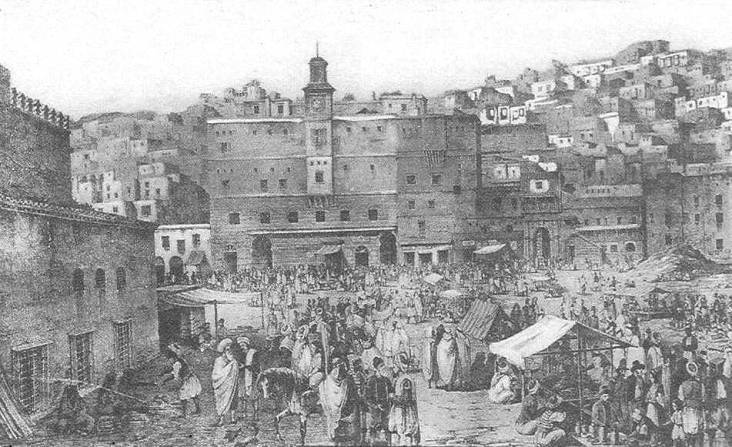

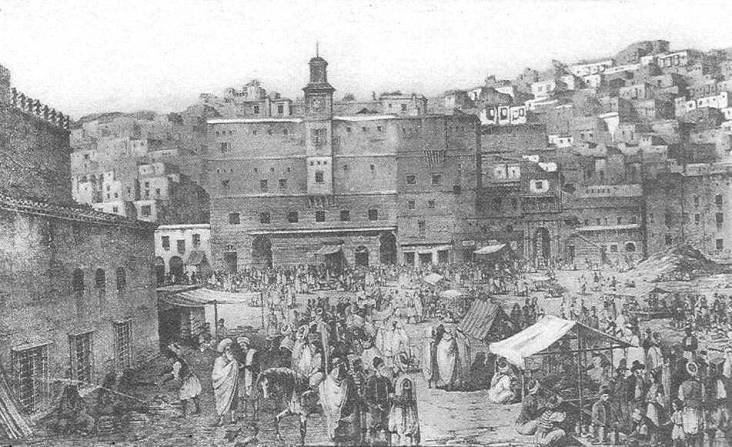

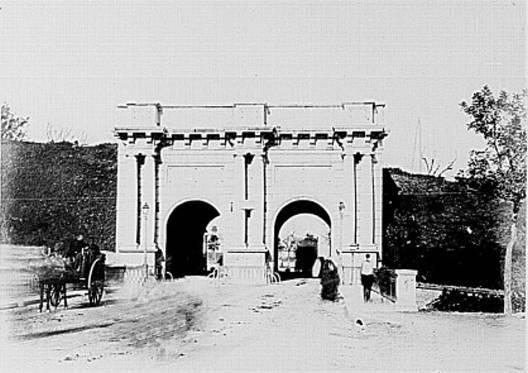

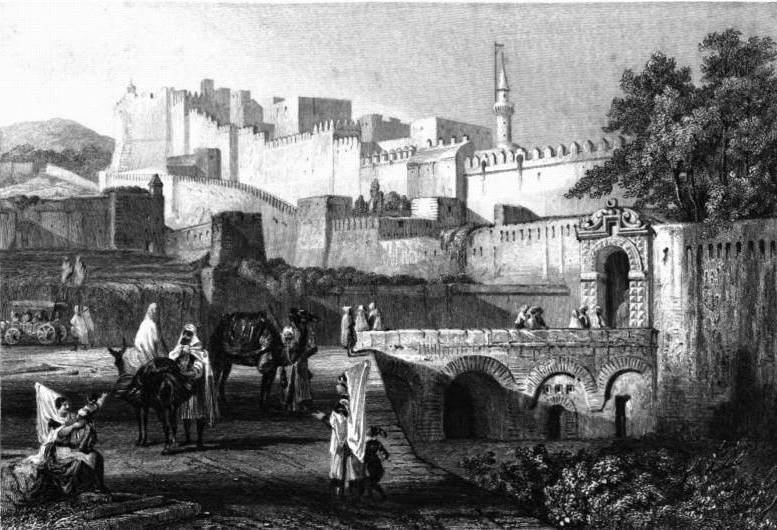

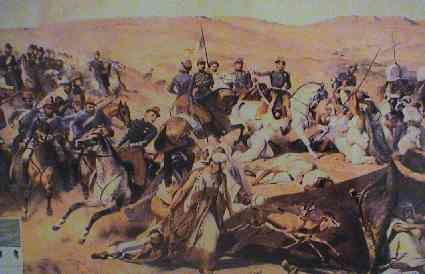

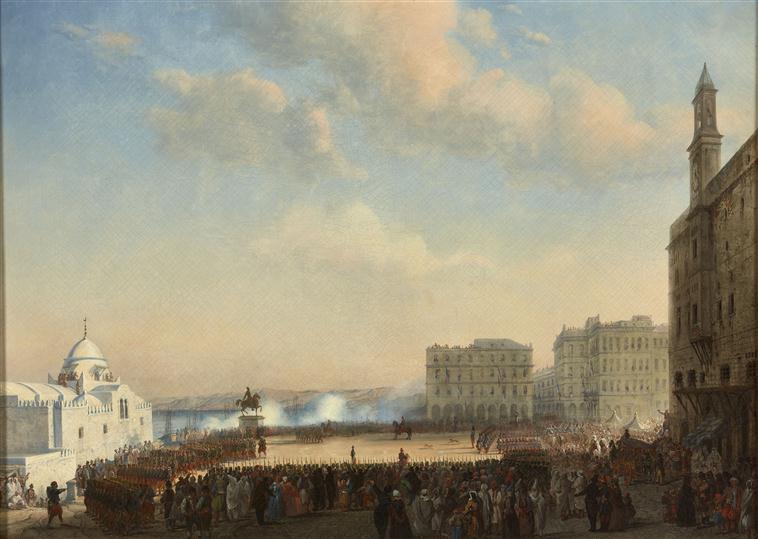

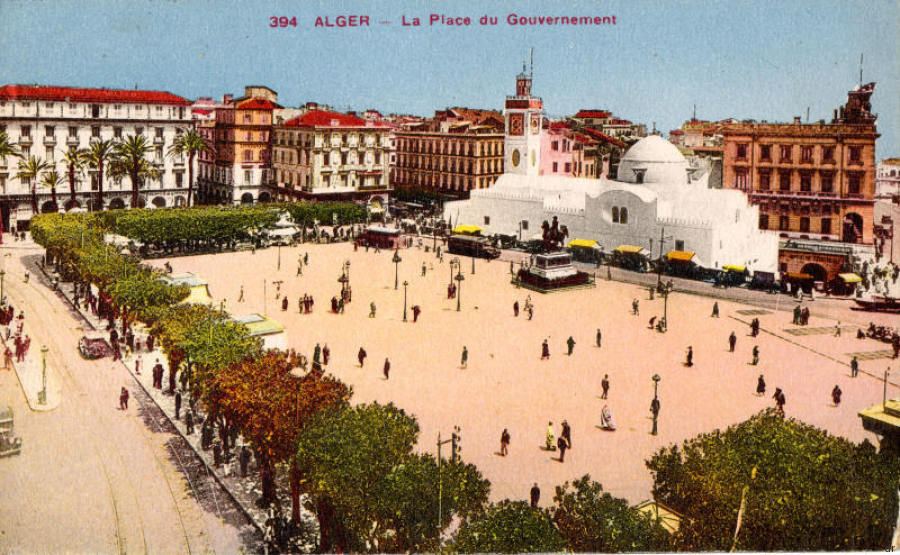

Le gamin dépité disait que l’exécution s’était passée sans incident aux aurores. Il avait loupé la fête. Car malheureusement, Joseph avait dormi à Bab-Azoun, chez Pujols, et il s’était levé trop tard pour la cérémonie (enfin, plus exactement, la femme qui s’était occupée de lui au réveil s’était emmêlée dans les heures, si bien qu’il était arrivé en retard, Atchidente !). Donc, lorsque le gamin était arrivé sur la place de gouvernement, le marché se tenait déjà comme à l’habitude. Il y avait juste un peu plus de monde qu’à l’ordinaire. Comme si l’affaire était déjà loin des préoccupations.

Et c’était bien cela qui avait étonné l’enfant: sitôt le panier clos, on s’était affairé à effacer les traces de l’assassinat judiciaire. Mais quoi, s’attendait-il à une mise en scène à la mode des bouchers mauresques, qui présentaient à la porte de leurs échoppes les découpes sanguinolentes des moutons à peine abattus ? De la tripaille et des baquets de sang ? Il y avait sans doute plus que de la curiosité dans les questions que Payeulle posait à Joseph. D’ailleurs, il poursuivait maintenant seul, précédant l’enfant dans la relation des événements.

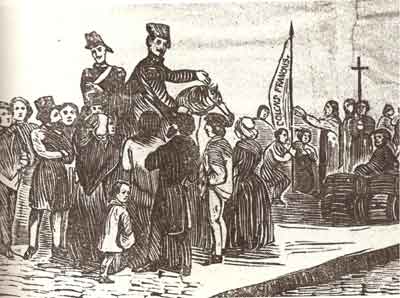

Les bourreaux avaient prestement passé le balai et démonté l’échafaud, puis s’étaient évanouis dans la nature. Quant aux soldats, ils avaient dispersé la petite foule. Et lorsque les marchands avaient approvisionné leurs étals, on s’était intéressé au prix du blé, à la chaleur qui s’annonçait, comme si rien ne s’était passé. Puis Joseph avait tourné un peu autour du Grand Hôtel. Il avait vu Saint-Maur y arriver avec une foule de gens, dont le fameux colonel… Et cela faisait maintenant plus de deux heures que tout ce petit monde attendait le retour du cuisinier.